La norma del 2015, nonostante le numerose modifiche subite, armonizza il nostro ordinamento con quello degli altri Paesi della UE e riduce drasticamente il dualismo tra protetti e non protetti originato dal vecchio articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, senza peraltro che il tasso dei licenzamenti sia aumentato neppure di uno zerovirgola

.

Scheda pubblicata il 21 gennaio 2025 sul sito di LibertàEguale – In argomento v. anche su questo sito il mio editoriale per la Nwsl n. 595, del 16 maggio 2024, Tutti gli errori (ma anche una ragione) alla base del referendum promosso dalla Cgil; inoltre, molto più ampiamente, la mia intervista Sulla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, contenuta nel libro Mezzo secolo di diritto del lavoro .

Contro l’abrogazione del decreto legislativo n. 23/2015 (cioè quello degli otto decreti attuativi del Jobs Act che riguarda i licenziamenti nelle aziende con più di 15 dipendenti) militano i motivi che seguono.

Contro l’abrogazione del decreto legislativo n. 23/2015 (cioè quello degli otto decreti attuativi del Jobs Act che riguarda i licenziamenti nelle aziende con più di 15 dipendenti) militano i motivi che seguono.

1 – Il decreto legislativo n. 23/2015 armonizza la nostra disciplina di questa materia con quella di tutti gli altri Paesi della UE, superando una anomalia esclusivamente italiana.

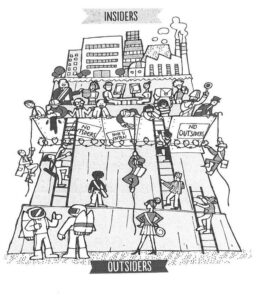

2 – Il significato politico dell’iniziativa referendaria consiste invece essenzialmente nel rivendicare il ritorno al regime di job property precedente al 2012 (vecchio articolo 18 St.lav.), presentato come “tutela di un diritto fondamentale della persona”; ma i diritti fondamentali sono per definizione quelli che possono e devono essere riconosciuti indistintamente a tutte le persone, mentre il regime di job property, tipicamente proprio dei lavoratori di ruolo del settore pubblico, per sua natura può essere riconosciuto soltanto ai core workers, con conseguente scarico di tutto il peso della flessibilità di cui il tessuto produttivo ha bisogno sugli altri, i periferal workers.

3 – Il regime di job property è dunque per sua natura divisivo: presuppone una maggior dose di precarietà a carico della metà della forza-lavoro che della stabilità non può godere (i dipendenti delle aziende più piccole, i lavoratori a termine, i collaboratori autonomi continuativi, ecc.).

4 – È vero che la parte del Jobs Act sulle politiche attive del lavoro (d.lgs. n. 150/2015) è stata smontata, giungendosi addirittura alla soppressione (dopo anni di paralisi) dell’ANPAL; ma è pur vero che del Jobs Act resta in vigore il d.lgs. n. 22/2015, che ha aumentato al 75% dell’ultima retribuzione il trattamento ordinario di disoccupazione, ne ha notevolmente ampliato la durata massima (a 24 mesi: erano 6 mesi prima del 2012!) e lo ha universalizzato estendendolo a tutti i lavoratori subordinati; ha inoltre introdotto un trattamento di disoccupazione anche per i collaboratori autonomi.

4 – È vero che la parte del Jobs Act sulle politiche attive del lavoro (d.lgs. n. 150/2015) è stata smontata, giungendosi addirittura alla soppressione (dopo anni di paralisi) dell’ANPAL; ma è pur vero che del Jobs Act resta in vigore il d.lgs. n. 22/2015, che ha aumentato al 75% dell’ultima retribuzione il trattamento ordinario di disoccupazione, ne ha notevolmente ampliato la durata massima (a 24 mesi: erano 6 mesi prima del 2012!) e lo ha universalizzato estendendolo a tutti i lavoratori subordinati; ha inoltre introdotto un trattamento di disoccupazione anche per i collaboratori autonomi.

5 – Del Jobs Act resta in vigore anche il d.lgs. n. 81/2015 (in particolare l’art. 2 ), che ha contribuito a ridurre incisivamente l’uso delle collaborazioni autonome finalizzato all’elusione del diritto del lavoro.

6 – È un fatto che nell’ultimo decennio, da quando il Jobs Act è in vigore, non soltanto è aumentato costantemente il tasso generale di occupazione (raggiungendo il record assoluto dei 24 milioni), ma è anche aumentato costantemente il tasso di occupazione a tempo indeterminato, mentre l’occupazione a tempo determinato è rimasta sostanzialmente ferma (ed è oggi pari all’incirca alla media UE). Nello stesso periodo, anche considerandosi le sole imprese con più di 15 dipendenti, la probabilità per i lavoratori di essere licenziati è rimasta sostanzialmente invariata (non si è registrato alcun aumento: neppure di uno zerovirgola)!

7 – Paradossalmente, l’abrogazione del decreto legislativo n. 23/2015, conseguente all’ipotetico prevalere del “sì” al referendum e al problematico superamento della soglia del 50 per cento dei votanti, porterebbe a una riduzione dell’indennizzo massimo previsto per il caso di licenziamento ritenuto ingiustificato dal giudice: dalle 36 mensilità previste da questo decreto alle 24 previste dall’articolo 18 St. lav. come modificato dalla Legge Fornero del 2012, che a quel punto si applicherebbe anche agli assunti dopo il 7 marzo 2015.

Detto questo, tutti concordiamo sulla necessità di un intervento che rimetta ordine nella disciplina dei licenziamenti, dopo un decennio di interventi legislativi e della Corte costituzionale che hanno variamente “picconato” il Jobs Act. Ma l’ipotetico successo del referendum porterebbe a un ritorno all’indietro, con ripristino dell’applicazione dell’articolo 18 St.lav. (nella versione Fornero) a tutti i dipendenti delle imprese con più di 15 dipendenti, anche se assunti dopo il 7 marzo 2015.

Occorre invece a) battersi per il rilancio di un programma di rafforzamento delle politiche attive del lavoro che allinei il nostro Paese a quelli del centro e nord-Europa; b) battersi per un intervento legislativo che unifichi e semplifichi la disciplina della materia dei licenziamenti (*) mantenendo la sanzione della reintegrazione soltanto per i licenziamenti dettati da motivo illegittimo (discriminazione, rappresaglia, ecc.), mentre la sanzione indennitaria – il cui limite massimo di 36 mensilità è oggi di gran lunga il più alto nel panorama europeo – deve applicarsi nei casi di (ritenuta dal giudice) insufficienza del motivo economico o disciplinare addotto dall’imprenditore, come in tutti gli altri Paesi dell’OCDE.

Occorre invece a) battersi per il rilancio di un programma di rafforzamento delle politiche attive del lavoro che allinei il nostro Paese a quelli del centro e nord-Europa; b) battersi per un intervento legislativo che unifichi e semplifichi la disciplina della materia dei licenziamenti (*) mantenendo la sanzione della reintegrazione soltanto per i licenziamenti dettati da motivo illegittimo (discriminazione, rappresaglia, ecc.), mentre la sanzione indennitaria – il cui limite massimo di 36 mensilità è oggi di gran lunga il più alto nel panorama europeo – deve applicarsi nei casi di (ritenuta dal giudice) insufficienza del motivo economico o disciplinare addotto dall’imprenditore, come in tutti gli altri Paesi dell’OCDE.

(*) Ho delineato un intervento legislativo di razionalizzazione e semplificazione della disciplina dei licenziamenti, con una proposta politicamente praticabile, nel capitolo 9 del mio ultimo libro Mezzo secolo di diritto del lavoro.