La Consulta ha confermato il passaggio dalla property rule a una liability rule, ma ha recepito una insofferenza diffusa nei confronti dell’utilizzazine del severance cost come filtro delle scelte imprenditoriali: decisiva su questo punto è la nozione di giustificato motivo fatta propria dalla Corte, che presenta due incongruenze sistematiche

.

Testo dell’intervento introduttivo delle Conversazioni di San Cerbone dedicate al tema dei licenziamenti, 8 novembre 2024, in corso di pubblicazione sulla Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 3/2024 – Sono disponibili sul sito anche le slides delle quali mi sono avvalso per l’eesposizione orale dell’intervento – In argomento v. anche il mio intervento del 2021 sulle sentenze costituzionali n. 194/2018 e n. 59/2021 circa la nuova disciplina dei licenziamenti contenuta nel d.lgs. n. 23/2015

.

Sommario

1. Le ragioni sistematiche della riforma dei licenziamenti.

2. Il rifiuto diffuso della riforma in quanto riduttiva degli spazi di soluzione giudiziaria delle controversie.

3. Le prime due modifiche maggiori (d.-l. n. 87/2018; sent. Corte cost. n. 194/2018), che non hanno però intaccato l’impianto essenziale della riforma.

4. Le sentenze costituzionali del 2024: la Corte difende l’impianto della riforma, ma apre uno spazio per la reintegrazione anche nei licenziamenti economici.

5. Un problema di costituzionalità della norma risultante dalla correzione apportata dalla sentenza costituzionale n. 128/2024.

6. Un difetto di motivazione nella stessa sentenza in tema di “insussistenza del motivo”.

7. L’insostenibilità della definizione del concetto di giustificato motivo oggettivo fatta propria dalla Corte.

8. Un ulteriore difetto logico nella motivazione della sentenza n. 128/2024.

9. Considerazioni conclusive.

.

1. Le ragioni sistematiche della riforma dei licenziamenti.

1. Le ragioni sistematiche della riforma dei licenziamenti.

Il lavoro di scavo nella memoria che mi è stato chiesto per la scrittura del libro Mezzo secolo di diritto del lavoro, uscito nei giorni scorsi, mi ha riportato agli anni ’90, quando pubblicai Il lavoro e il mercato, contenente un primo progetto di transizione dalla disciplina dei licenziamenti centrata sulla sanzione reintegratoria come regola generale, a una nuova disciplina centrata sulla sanzione reintegratoria per i soli casi di illiceità del motivo, restando la sanzione indennitaria riservata a tutti i casi di insufficienza del motivo addotto a sostegno del licenziamento.

La mia convinzione che la disciplina italiana della stabilità del posto di lavoro soffrisse di alcuni difetti molto gravi era nata già negli anni ’80, soprattutto dal confronto con i regimi vigenti negli altri grandi Paesi dell’Occidente sviluppato. Mi colpiva per un verso l’ipertrofia (denunciata nell’ultimo capitolo del libro citato) del contenzioso giudiziario che caratterizzava il nostro sistema, con un volume di controversie quattro volte superiore rispetto alla Francia e dieci volte superiore rispetto alla Gran Bretagna. Ma, soprattutto, la nostra disciplina dei licenziamenti applicabile alle aziende grandi e medie costituiva un caso del tutto isolato per la sua peculiarità, costituita dalla sanzione della reintegrazione automatica, sommata a un risarcimento di entità mediamente molto elevata: il cumulo delle due sanzioni, la cui entità poteva aumentare in modo abnorme in proporzione alla durata del procedimento giudiziale, aveva l’effetto di equiparare, o quasi, il regime di stabilità del dipendente privato a quello del dipendente pubblico, cioè a un regime di sostanziale job property.

I regimi di job property hanno due difetti maggiori. Il primo è quello di escludere necessariamente dal proprio campo di applicazione una parte consistente della platea interessata – nel nostro caso i rapporti di lavoro alle dipendenze delle aziende di dimensioni medio-piccole, i rapporti di lavoro a termine e le collaborazioni autonome continuative – sulla quale si scarica tutta la flessibilità di cui il sistema ha bisogno. Il che basta per escludere che questi regimi proteggano un diritto fondamentale della persona: non si può qualificare come diritto fondamentale una protezione che per ragioni strutturali non può essere estesa allo stesso modo a tutti gli interessati. Il secondo difetto consiste in una maggiore vischiosità del tessuto produttivo, che ostacola o disincentiva la mobilità delle persone verso i posti dove il loro lavoro può essere meglio valorizzato: il risultato è quella minore produttività media del lavoro che tipicamente caratterizza le amministrazioni pubbliche, dove la job property è la regola.

A questi due rilevanti difetti di natura sostanziale, quando il regime in questione viene applicato nel settore privato se ne aggiunge un terzo di natura processuale, che richiede una esposizione un poco più complessa. Come mi sono proposto di dimostrare a suo luogo (Il contratto di lavoro, nel Trattato Cicu Messineo, 2003, § 516) e contrariamente alla tesi dominante in giurisprudenza e dottrina, il giustificato motivo del licenziamento “economico” non può essere identificato nella scelta gestionale compiuta dall’imprenditore: ciò, infatti, azzererebbe la restrizione della facoltà di recesso di quest’ultimo. Se il g.m.o. è la scelta gestionale compiuta dall’imprenditore, la scelta medesima giustifica sé stessa e non è quindi soggetta ad alcuna limitazione. Il problema non si risolve attribuendo al giudice il compito di verificare l’“effettività della scelta”, poiché oggetto di questa è la cessazione del contratto di lavoro; e proprio questo si realizza con il licenziamento (vedremo più avanti come tutt’altra cosa sia affidare al giudice la qualificazione di questa scelta come “soppressione del posto” o “sostituzione del lavoratore” e quali aporie logiche questo comporti).

La sola definizione ragionevole del g.m.o. – compatibile con il vincolo costituzionale per cui la norma deve avere un contenuto restrittivo della facoltà di recesso datoriale – è quella che lo identifica con una “perdita attesa” dall’imprenditore, come conseguenza della prosecuzione del rapporto, superiore a una soglia massima che l’ordinamento, per il tramite del giudice, considera ragionevolmente accollabile all’azienda, secondo la costruzione teorica elaborata e argomentata da O. Blanchard e J. Tirole nel 2003 per incarico del Governo francese (tr. it. in RIDL 2004, I, pp. 161-211). Il punto è che se il g.m.o. consiste in una “perdita attesa”, oggetto di prova in giudizio possono essere soltanto alcuni presupposti della valutazione in proposito, non la corrispondenza della valutazione stessa a ciò che effettivamente accadrebbe se il rapporto di lavoro proseguisse.

Il solo modo conosciuto in cui l’ordinamento può controllare che il licenziamento avvenga effettivamente per evitare una perdita superiore a una determinata soglia sta nell’imporre all’imprenditore recedente un costo pari alla soglia stessa (il c.d. severance cost) e affidare al giudice il (solo) compito di verificare che il licenziamento non sia in realtà determinato da motivi occulti illeciti: ciò che il giudice è sicuramente in grado di fare, anche sulla base di ragionevoli presunzioni. Il costo del recesso imposto dall’ordinamento può dunque costituire il “filtro” automatico della scelta di licenziare, senza che venga contraddetto il principio di insindacabilità delle scelte dell’imprenditore: se quest’ultimo è disposto a sopportare il costo stabilito, e il giudice non accerta motivi illeciti occulti, questo significa che la perdita attesa dall’imprenditore medesimo come conseguenza della prosecuzione del rapporto è effettivamente superiore alla soglia, ovvero al “contenuto assicurativo” inderogabilmente proprio del contratto di lavoro. La persona interessata, d’altro canto, riceve l’indennizzo previsto a compenso della perdita del posto: un indennizzo tanto più elevato quanto maggiore è il contenuto assicurativo del contratto che l’ordinamento ritiene di accollare all’impresa.

In questo ordine di idee, che fa salve al tempo stesso la limitazione della facoltà di recesso e l’insindacabilità delle scelte gestionali dell’imprenditore, l’entità dell’indennizzo svolge il duplice ruolo di filtro di quelle scelte e di assicurazione per il lavoratore: il quale non sarà licenziato se non in previsione di una perdita superiore alla soglia, e se licenziato riceverà un indennizzo pari alla soglia stessa. Per altro verso, è evidente la necessità che il livello della “copertura assicurativa” in questo modo garantita alla persona interessata sia indicato dall’entità ben definita e prevedibile dell’indennizzo.

2. Il rifiuto diffuso della riforma in quanto riduttiva degli spazi di soluzione giudiziaria delle controversie.

2. Il rifiuto diffuso della riforma in quanto riduttiva degli spazi di soluzione giudiziaria delle controversie.

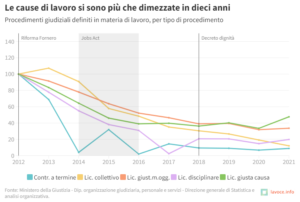

Questo è l’impianto concettuale sul quale, tra la metà degli anni ’90 e i primi anni 2000, venne costruita la proposta di riforma della materia contenuta nel progetto del Codice semplificato del lavoro, che presentai al Senato all’inizio della XVI legislatura (e che può leggersi ne Il lavoro ritrovato, 2015). A quel progetto si sarebbero poi in qualche misura ispirati gli interventi legislativi sulla materia del 2012 e del 2014-15. Resto convinto che questa fosse una riforma necessaria per eliminare le incongruenze irragionevoli del regime previgente, per arginare la tendenza di molti giudici (che si manifestava diffusamente nelle motivazioni delle sentenze) a sostituirsi di fatto all’imprenditore nelle scelte di governo dell’azienda e per armonizzare il nostro ordinamento rispetto a quello degli altri Paesi dell’Unione Europea. Credo che il governatore uscente e quello entrante della B.C.E. nell’agosto 2011 avessero, dunque, delle ottime ragioni per raccomandare al nostro Governo questa riforma come indispensabile per correggere alcuni difetti strutturali del mercato del lavoro italiano. Con l’occhio del poi, però, mi sono reso conto di quanto la cultura giuslavoristica prevalentemente diffusa, soprattutto ma non soltanto tra i magistrati del lavoro, fosse ancora impreparata, quando non addirittura ideologicamente avversa, a questa svolta che tendeva anche a ricondurre entro dimensioni fisiologiche lo spazio della possibile controversia giudiziale soprattutto nella materia del licenziamento per motivo economico-organizzativo (negli anni immediatamente successivi il tasso italiano del contenzioso su questa materia si è, infatti, riallineato rispetto alla media degli altri Paesi europei, secondo i dati forniti dal ministero della Giustizia, senza che peraltro la probabilità di essere licenziati, in Italia, aumentasse neppure di uno zerovirgola).

Da quella che Maria Vittoria Ballestrero (in LD, 2024, in corso di pubblicazione) chiama con molto garbo “insoddisfazione dei giudici di merito e della stessa Cassazione” nei confronti della riforma, convinti gli uni e gli altri che una protezione efficace della stabilità del posto di lavoro possa passare soltanto attraverso le aule dei tribunali e presupponga una larga discrezionalità del giudice nella determinazione dell’indennizzo, è derivata una parziale crisi di rigetto della riforma da parte del sistema giudiziario.

Alla Corte costituzionale va riconosciuto il merito di avere tenuto fermo il proprio orientamento, già più volte affermato in precedenza, nel senso della piena legittimità costituzionale della scelta di fondo operata dal legislatore ordinario nel 2012 e nel 2014-2015: quella cioè di sostituire l’apparato sanzionatorio centrato sulla sanzione reintegratoria con uno centrato sulla sanzione indennitaria; ovvero di sostituire a un regime sostanzialmente fondato come regola generale su di una property rule un regime fondato come regola generale su di una liability rule. La Corte ha inoltre confermato – e non è cosa di poco conto – la piena legittimità costituzionale di quel tipo di liability rule che stabilisce un limite minimo e un limite massimo dell’indennizzo, nonché la legittimità della differenziazione della disciplina in ragione del tempo in cui il rapporto si è costituito (legittimità confermata ultimamente con la sentenza n. 44/2024). La Corte stessa, però, non si è mostrata insensibile alla preoccupazione diffusa tra molti giudici e avvocati per la riduzione degli spazi di contenzioso giudiziale operata dalla riforma; ed è intervenuta a riallargare quegli spazi, implicitamente affermandone una sorta di necessità costituzionale. Così facendo la Corte ha in qualche modo sancito l’incostituzionalità della scelta legislativa di attribuire all’indennizzo la funzione di “filtro di ultima istanza” del giustificato motivo oggettivo; ma per farlo – come mi propongo di mostrare in questo intervento – ha dovuto far propria una definizione del g.m.o. stesso logicamente incompatibile col sistema: donde la mia convinzione che questo orientamento della Corte sia destinato a essere prima o poi modificato.

Alla Corte costituzionale va riconosciuto il merito di avere tenuto fermo il proprio orientamento, già più volte affermato in precedenza, nel senso della piena legittimità costituzionale della scelta di fondo operata dal legislatore ordinario nel 2012 e nel 2014-2015: quella cioè di sostituire l’apparato sanzionatorio centrato sulla sanzione reintegratoria con uno centrato sulla sanzione indennitaria; ovvero di sostituire a un regime sostanzialmente fondato come regola generale su di una property rule un regime fondato come regola generale su di una liability rule. La Corte ha inoltre confermato – e non è cosa di poco conto – la piena legittimità costituzionale di quel tipo di liability rule che stabilisce un limite minimo e un limite massimo dell’indennizzo, nonché la legittimità della differenziazione della disciplina in ragione del tempo in cui il rapporto si è costituito (legittimità confermata ultimamente con la sentenza n. 44/2024). La Corte stessa, però, non si è mostrata insensibile alla preoccupazione diffusa tra molti giudici e avvocati per la riduzione degli spazi di contenzioso giudiziale operata dalla riforma; ed è intervenuta a riallargare quegli spazi, implicitamente affermandone una sorta di necessità costituzionale. Così facendo la Corte ha in qualche modo sancito l’incostituzionalità della scelta legislativa di attribuire all’indennizzo la funzione di “filtro di ultima istanza” del giustificato motivo oggettivo; ma per farlo – come mi propongo di mostrare in questo intervento – ha dovuto far propria una definizione del g.m.o. stesso logicamente incompatibile col sistema: donde la mia convinzione che questo orientamento della Corte sia destinato a essere prima o poi modificato.

In questo intervento mi propongo di esporre alcune considerazioni critiche su questa parte delle decisioni della Corte costituzionale riferite al d.lgs. n. 23/2015 e in particolare al “licenziamento economico”, tralasciando dunque di esporre i molti motivi di consenso su altre parti delle stesse sentenze, così come i molti motivi di consenso con la motivazione della sentenza della stessa Corte n. 7/2024 riguardante la sanzione applicabile, nel nuovo regime, in materia di licenziamento collettivo.

3. Le prime due modifiche maggiori (d.-l. n. 87/2018; sent. Corte cost. n. 194/2018), che non hanno però intaccato l’impianto essenziale della riforma.

Sull’assetto della disciplina della materia del licenziamento individuale economico risultante dalla riforma del 2014-15 le modifiche di maggior rilievo apportate nel decennio successivo sono costituite: dall’aumento a 36 mensilità del limite massimo dell’indennizzo, disposto dal d.-l. n. 87/2018; dalla soppressione dell’automatismo originariamente previsto per la determinazione dell’indennizzo in relazione all’anzianità di servizio della persona interessata, disposta dalle sentenze della Consulta n. 194/2018 in riferimento al caso dell’insufficienza del motivo (art. 3 del d.lgs. n. 23/2015) e n. 150/2020 in riferimento al caso dei vizi formali (art. 4); dall’estensione anche al licenziamento individuale economico, disposta dalla sentenza costituzionale n. 128/2024, della sanzione reintegratoria prevista originariamente soltanto per il licenziamento disciplinare, quando il vizio consista nella accertata radicale “inesistenza del motivo”.

Quanto alla prima delle tre modifiche menzionate, essa rispetta integralmente l’impianto della riforma: qui il legislatore ordinario si è sostanzialmente limitato a un forte aumento del contenuto assicurativo del rapporto di lavoro subordinato. Il limite di 24 mensilità dell’ultima retribuzione, previsto dalla riforma del 2015 per l’entità dell’indennizzo, si collocava al livello massimo rispetto al panorama europeo, allineandosi con quello vigente in Spagna: forse sarebbe stato il caso che, nel decidere di aumentarlo del 50 per cento, il legislatore si ponesse il problema del disallineamento del nostro ordinamento che in questo modo tornava in qualche misura a determinarsi rispetto al resto della UE; però – come ho già rilevato – viene sostanzialmente confermato l’impianto essenziale della riforma, consistente nel passaggio da un regime centrato su di una property rule a uno centrato su di una liability rule, e in particolare su di una liability rule con predeterminazione rigida dell’entità dell’indennizzo.

Una seduta del Conseil constitutionnel francese

Neppure la seconda delle tre modifiche menzionate, quella apportata dalle sentenze costituzionali n. 194/2018 e n. 150/2020, intacca l’impianto essenziale della riforma; questa però interviene molto incisivamente sui criteri di determinazione dell’entità dell’indennizzo. Le due pronunce si segnalano per il diametrale contrasto fra il loro contenuto e quello della decisione di poco precedente (5 agosto 2015) del Conseil Constitutionnel francese in sede di controllo preventivo di costituzionalità dell’articolo 266 della Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques n. 2015-715, concernente l’indennizzo dovuto dal datore di lavoro nel caso di licenziamento privo della “cause réelle et sérieuse”. La Corte d’oltralpe, mentre ha ritenuto del tutto conforme ai principi costituzionali la nuova regola che – perfettamente in linea con la coeva riforma italiana – aveva stabilito un meccanismo di commisurazione rigida dell’indennizzo all’anzianità di servizio della persona interessata, con fissazione di un limite minimo e massimo, ha invece ritenuto irragionevole la differenziazione dell’indennizzo in relazione alle dimensioni dell’azienda: esattamente l’inverso di quanto ha deciso nel 2018 e nel 2020 la Corte costituzionale italiana, la quale ha considerato irragionevole la commisurazione rigida dell’indennizzo alla sola anzianità di servizio, mentre ha enunciato la necessità che l’indennizzo stesso venga modulato pure in relazione alle dimensioni dell’azienda, oltre che ad alcune altre circostanze del caso singolo: dunque la necessità che il suo ammontare non sia prevedibile. È troppo chiedere che il nostro Giudice costituzionale, quando fonda le sue decisioni sul criterio della ragionevolezza, tenga conto anche delle decisioni dei propri omologhi europei e, nel caso di divergenza del proprio rispetto al loro orientamento (che implica il ritenere quest’ultimo “irragionevole”), si faccia carico di fornirne una argomentazione adeguata? Perché al legislatore italiano deve essere vietata come irragionevole una scelta in materia di determinazione dell’indennizzo per la persona licenziata, che è considerata del tutto ragionevole e pacificamente consentita, tra gli altri, al legislatore francese e a quello spagnolo? Più in generale, perché in materia di recesso del datore di lavoro deve considerarsi irragionevole l’applicazione di una liability rule nella sua configurazione più diffusa nel panorama comparatistico, ovvero nella forma della comminatoria di una sanzione indennitaria predeterminata nella sua entità in relazione alla durata del rapporto?

Per alcuni altri rilievi critici sulla parte in cui la sentenza n. 194/2018 indica le circostanze ulteriori, rispetto all’anzianità, delle quali il giudice deve tener conto nella determinazione dell’indennizzo, rinvio per brevità ai miei commenti pubblicati rispettivamente in RIDL, 2018, II, pp. 1050-1058 e in LDE, 2021. Qui mi limito a osservare che neppure questa sentenza, comunque, ha intaccato l’impianto essenziale della riforma: essa è parsa semmai voler restituire al giudice del Lavoro una sorta di ruolo necessario e insostituibile nella determinazione dell’entità dell’indennizzo, in contrasto con l’idea – pure enunciata esplicitamente nella legge-delega (l. n. 183/2014, art. 1, c. 7, lett. c : “un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio”) – di un marcato automatismo dell’entità dell’indennizzo in funzione, sul piano teorico, della concezione dell’indennizzo stesso come garanzia del “contenuto assicurativo” del rapporto di lavoro, sul piano pratico in funzione della auspicata deflazione del contenzioso giudiziale sulla materia. È come se la Corte avesse ritenuto che solo l’incertezza circa l’entità dell’indennizzo potesse assicurare la “dissuasività” della sanzione.

Insistendo su questo concetto di necessaria “dissuasività” della sanzione (che implica un suo carattere punitivo verso l’imprenditore prima ancora che di indennizzo nei confronti della persona licenziata) anche in riferimento al licenziamento “economico”, la sentenza n. 194/2018 mostra di non tenere alcun conto del fatto che il g.m. obbiettivo – come si è detto all’inizio e come vedremo più analiticamente tra breve – non è costituito da un fatto storico, di cui si possa dimostrare la sussistenza o l’insussistenza, bensì dalla previsione di una perdita causata dalla prosecuzione del rapporto di lavoro; e che qui l’indennizzo previsto dalla legge non funge da punizione per un atto dettato da un motivo in sé illecito, ma da “filtro” di scelte dell’imprenditore in sé legittime, consentendo di fatto soltanto il licenziamento intimato in previsione di una perdita di entità più elevata, a garanzia di un contenuto assicurativo inderogabilmente proprio del rapporto. Almeno sul terreno del licenziamento “economico”, dunque, la certezza dell’indennizzo previsto dalla legge ha una sua intrinseca razionalità (quella limpidamente espressa nel saggio su questo tema di O. Blanchard e J. Tirole citato sopra), con la quale la motivazione della sentenza n. 194/2018 non ha inteso in alcun modo confrontarsi.

Per il resto, tuttavia, come già detto, quella sentenza non ha intaccato l’impianto fondamentale della riforma del 2015.

Una seduta della Corte costituzionale italiana

4. Le sentenze costituzionali del 2024: la Corte difende l’impianto della riforma, ma apre uno spazio per la reintegrazione anche nei licenziamenti economici.

Lo ha invece intaccato (sia pure solo marginalmente, come vedremo) la sentenza costituzionale n. 128 del 2024, che ha censurato la differenza di sanzione, per il caso di accertata insussistenza del motivo addotto dal datore, tra licenziamento disciplinare e licenziamento “economico”, estendendo anche a quest’ultimo la sanzione reintegratoria e così in qualche misura entrando in contrasto con la sentenza della stessa Corte n. 7/2024, che aveva invece confermato l’esclusione della sanzione reintegratoria in tutta l’area dei licenziamenti “economici”.

Va tuttavia osservato come l’impatto teorico di questa sentenza sul sistema sia ridimensionato dalla motivazione – pur discutibile, come vedremo tra breve – su cui si regge la modifica apportata alla sanzione per il caso di insussistenza del motivo oggettivo: la Corte giustifica l’estensione a questo caso della sanzione reintegratoria proponendo una sua quasi-assimilazione al caso dell’accertato motivo illecito, confermando invece esplicitamente la legittimità costituzionale dell’applicazione generalizzata della sola sanzione indennitaria in tutti i casi di ritenuta insufficienza del motivo. Nella stessa sentenza (§ 16), per di più, la Corte coglie l’occasione per correggere in modo assai incisivo l’orientamento affermatosi in precedenza nella giurisprudenza di merito e di cassazione secondo cui il mancato repêchage della persona licenziata determinerebbe un caso di insussistenza del motivo oggettivo, precisando che questo caso va sussunto invece nella nozione di insufficienza del motivo, con conseguente applicazione della sola sanzione indennitaria. Questo rilievo assai incisivo – che non può considerarsi soltanto come un obiter dictum, poiché la Corte lo menziona anche nel dispositivo correttivo della norma in chiave “additiva” – completa l’ampia argomentazione circa la legittimità costituzionale dell’impianto complessivo della riforma contenuta nella sentenza costituzionale n. 7/2024.

A me non sembra, dunque, condivisibile l’attribuzione alla sentenza n. 128/2024 – proposta dal Consigliere di Cassazione Roberto Riverso in Questione Giustizia, 10 settembre 2024 – dell’effetto di una picconata definitiva, dopo la quale della riforma del 2015 resterebbero solo le macerie: al contrario, vedo in questa sentenza – almeno sul piano teorico – un fattore di consolidamento della nuova disciplina legislativa della materia. È vero che, nonostante la precisazione contenuta nella sentenza in tema di repêchage, i giudici del Lavoro convinti di dover contrastare in tutti i modi gli effetti della riforma sfrutteranno il “pertugio” dell’“insussistenza del motivo oggettivo” per applicare la sanzione reintegratoria anche in casi nei quali il motivo stesso non può in alcun modo essere considerato insussistente, bensì tutt’al più insufficiente; ma il problema della possibile ribellione del giudice alla legge esula dal campo del diritto del lavoro e dunque di queste note.

Qualche altro pertugio gli stessi giudici ostili alla riforma troveranno sicuramente anche nella “sentenza gemella” della n. 128, ovvero la n. 129/2024, in materia di licenziamento disciplinare, stante la motivazione con la quale essa ha respinto la questione di costituzionalità dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015. Ma per ragioni di tempo e di spazio mi astengo in questa sede dal commentare anche quest’altra decisione della Corte. Mi limito solo a rilevare, a questo proposito, come i tempi siano maturi perché il legislatore ponga mano all’intervento di risistemazione razionale e unitaria della disciplina dei licenziamenti per tutti i rapporti di lavoro, quale che ne sia la data di costituzione, sollecitato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 150/2020: nel libro citato all’inizio (p. 127) ho provato a proporre le linee essenziali di una riscrittura unitaria, al tempo stesso sistematicamente coerente e politicamente realistica.

5. Un problema di costituzionalità della norma risultante dalla correzione apportata dalla sentenza costituzionale n. 128/2024.

Detto questo, e dunque ridimensionato, almeno sul piano teorico, l’impatto correttivo della sentenza n. 128/2024 sulla riforma del 2014-15, colgo l’occasione di questo commento per proporre alcuni rilievi critici o problematici innanzitutto su un risultato pratico un po’ paradossale di questa sentenza, inoltre su due passaggi della sua motivazione.

Riguardo al suo risultato pratico, osservo che il decreto legislativo n. 23/2015, a seguito della modifica apportata da quest’ultima sentenza costituzionale – che in sostanza commina la sanzione reintegratoria per il caso dell’accertata insussistenza del motivo oggettivo addotto a sostegno del licenziamento –, viene a porsi in contrasto con la legge-delega, n. 183/2014. Questa, infatti, al già citato comma 7, lettera c, dell’art. 1 esclude in modo molto netto l’applicabilità della sanzione reintegratoria in tutta l’area dei “licenziamenti economici”: ora si verifica dunque l’anomalia di un decreto delegato che, a seguito dell’intervento della Corte, si pone in contrasto con il contenuto della legge-delega (più volte riconosciuto dalla stessa Corte come in sé costituzionalmente legittimo: v. soprattutto le sentenze n. 46/2000, n. 194/2018, n. 7/2024, e ora la stessa n. 128/2024 qui in esame), insorgendo così un nuovo profilo di incostituzionalità, per eccesso di delega, della norma delegata risultante dall’intervento correttivo.

Si sarebbe ben potuto pensare che, nel contesto di un ordinamento nel quale la nuova regola generale è costituita dall’applicazione della sanzione indennitaria mentre la sanzione reintegratoria è l’eccezione, in forza di una scelta del legislatore ordinario di cui la Corte stessa ha ribadito in più occasioni la piena legittimità costituzionale, l’intervento correttivo di una disparità di trattamento sanzionatorio ritenuta irragionevole debba consistere non nell’ampliamento dell’area di applicazione dell’eccezione, ma nella soppressione dell’eccezione stessa. Si sarebbe così evitato che l’esito della correzione determinasse un contrasto tra il nuovo contenuto del decreto delegato e il contenuto della legge delegante.

Poiché la Corte non ha neppure preso in considerazione questa scelta assai logica, una via per risolvere il nuovo problema di costituzionalità potrebbe forse essere offerta dalla quasi-equiparazione, operata dalla Corte stessa, del caso dell’insussistenza del motivo a quello del motivo illecito: ovvero l’idea dell’insussistenza del motivo come fonte di una sorta di presunzione di sussistenza di motivo illecito. In questo modo la fattispecie verrebbe sottratta alla categoria del “licenziamento economico” per essere sussunta in quella del licenziamento per motivo vietato, con conseguente superamento del contrasto tra norma delegante e norma delegata modificata. Dirò, tuttavia, tra breve (nei §§ 7 e 8) il motivo per cui questa via d’uscita dall’impasse non mi sembra sostenibile sul piano sistematico, per la sua incoerenza con una corretta definizione del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

6. Un difetto di motivazione nella stessa sentenza in tema di “insussistenza del motivo”.

Nel § 15 della sentenza n. 128/2024, dove essa afferma l’irragionevolezza della diversità del trattamento sanzionatorio del recesso viziato da insussistenza del motivo disciplinare rispetto al recesso viziato da insussistenza del motivo oggettivo, si legge che “il recesso datoriale offende la dignità del lavoratore per la perdita del posto di lavoro quando non sussiste il fatto materiale allegato dal datore di lavoro a suo fondamento, quale che sia la qualificazione che ne dia il datore di lavoro, sia quella di ragione d’impresa sia quella di addebito disciplinare”. A me sembra che vi siano ragioni niente affatto peregrine per ritenere che le cose non stiano affatto così (e il discorso vale, ovviamente, anche in riferimento alla sentenza n. 59/2021, che ha detto una cosa analoga a proposito della legge Fornero).

Nel corso dei lavori parlamentari è stato osservato, a questo proposito, che il motivo disciplinare del licenziamento ha un ineliminabile e peculiare contenuto lesivo dell’onorabilità della persona colpita, o quanto meno della sua affidabilità come persona capace di un adempimento soddisfacente dalla prestazione lavorativa; e che, invece, una analoga valenza lesiva della reputazione della persona interessata non è in alcun modo ravvisabile nel licenziamento motivato con ragioni economiche od organizzative. Questa differenza tra i due casi è stata puntualmente evocata anche dall’Avvocatura dello Stato nel corso del dibattimento davanti alla Corte. Ci si sarebbe attesi, dunque, l’esposizione nella sentenza dei motivi per cui la Corte medesima ha ritenuto che questo argomento fosse addirittura “irragionevole” al punto che dovrebbe considerarsi vietato al legislatore ordinario di fondare su di esso la propria scelta normativa.

Nella motivazione si osserva invece soltanto, a sostegno della correzione della norma, che – una volta esclusa del tutto la sanzione reintegratoria per il licenziamento economico – l’imprenditore avrebbe la possibilità di dissimulare un licenziamento disciplinare (se non addirittura discriminatorio o di rappresaglia) sotto le mentite spoglie del licenziamento economico, così sottraendosi al rischio della sanzione più grave. Nello stesso senso vedo orientati Oronzo Mazzotta nell’intervista pubblicata su Giustizia Insieme il 10 ottobre scorso e Stefano Giubboni in un articolo in corso di pubblicazione in GCost. Senonché questo argomento – come osserva anche Carlo Pisani (in LG, 2024, p. 765) – urta contro il consolidatissimo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte costituzionale e della Cassazione, formatosi in sede di applicazione dell’art. 7 St. lav., circa il carattere ontologico della qualificazione del licenziamento come “disciplinare” e l’indisponibilità della qualificazione stessa da parte dell’imprenditore recedente: il giudice è sempre pienamente abilitato a smascherare – anche sulla base di presunzioni semplici – il motivo vero che si nasconde sotto quello dichiarato. E il discorso vale a maggior ragione quando a essere dissimulato sotto una pretesa esigenza economico-organizzativa è un motivo illegittimo, che determina addirittura la nullità del licenziamento.

La differenza sostanziale dell’impatto sull’onorabilità della persona interessata dal licenziamento disciplinare, rispetto al licenziamento economico-organizzativo, è comunque talmente evidente, che non basta l’inconveniens della possibile frode perpetrata dal datore per giustificare una pronuncia costituzionale abrogativa della norma differenziatrice della sanzione. La determinazione del peso da attribuire a questo inconveniens rientra appieno, mi sembra, nella ragionevole discrezionalità del legislatore ordinario. Donde l’impressione che anche qui il Giudice delle leggi si sia in realtà sostituito al legislatore ordinario nell’esercizio di una discrezionalità che avrebbe dovuto invece essere a quest’ultimo riconosciuta.

7. L’insostenibilità della definizione del concetto di giustificato motivo oggettivo fatta propria dalla Corte.

La Corte ha omesso di considerare anche quella che a me appare come un’altra solida ragione a sostegno della differenza di sanzione per il l’“insussistenza del motivo”. Mentre il motivo disciplinare è costituito da un fatto storico preciso, il motivo economico-organizzativo è essenzialmente costituito da una valutazione prognostica. Mentre il motivo disciplinare è costituito dalla mancanza commessa dal lavoratore, il motivo economico-organizzativo – per la ragione esposta all’inizio di questo intervento – non può essere concepito altrimenti che in termini di “perdita ragionevolmente attesa” conseguente alla prosecuzione del rapporto; esso è dunque essenzialmente costituito da una valutazione de futuro, della quale possono essere provati soltanto alcuni presupposti fattuali ma la cui attendibilità, come quella di qualsiasi valutazione, non è mai suscettibile di prova né documentale né testimoniale. Questa differenza ontologica tra i due motivi del recesso – contrariamente all’opinione espressa in proposito dal giudice remittente nel procedimento concluso con la sentenza n. 128/2024 – rende ragionevolissima la scelta del legislatore delegante, come quella del legislatore delegato, di differenziare la sanzione applicabile nel caso di “inesistenza del motivo” disciplinare rispetto al caso dell’“inesistenza del motivo” economico-organizzativo. E poiché questa motivazione della scelta è ben presente ed esplicita nei lavori preparatori della legge-delega come in quelli del decreto delegato, la Corte avrebbe dovuto affrontare la questione spiegando dove stia l’irragionevolezza dell’argomento.

All’origine dell’omessa motivazione della Corte su questo punto sta il difetto di chiarezza sul concetto di motivo oggettivo di licenziamento, che emerge proprio nella parte della sentenza dedicata a definire questo concetto. Qui l’estensore fa propria la definizione del g.m.o. proposta originariamente, all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 604/1966, da Giuseppe Pera al convegno Aidlass di Firenze, secondo la quale il g.m.o. è costituito dalla scelta economico-organizzativa del titolare dell’azienda, che come tale è insindacabile. Lo stesso Pera, però, in quell’occasione osservò che, se questa era l’interpretazione corretta della nuova norma, l’effetto limitativo della norma stessa sulla facoltà di recesso del datore per motivi economico-organizzativi ne risultava pressoché azzerata: esito, questo, che la Corte respinge come costituzionalmente inammissibile. Poiché questo esito pratico contrasterebbe dunque in modo evidente sia con il principio costituzionale di protezione della persona che vive del proprio lavoro, sia con il chiaro intendimento del legislatore, tanto basta perché quell’interpretazione della norma sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento venga oggi abbandonata; la Corte continua invece, senza adeguata argomentazione, a farla propria.

La sola interpretazione rispettosa del principio costituzionale e dell’intendimento del legislatore è quella che individua il g.m.o. nella perdita attesa come conseguenza della prosecuzione del rapporto, superiore alla soglia massima ragionevolmente accollabile all’impresa. Se dunque il giustificato motivo oggettivo non può essere identificato con la “scelta insindacabile dell’imprenditore”, bensì consiste essenzialmente nella previsione di una perdita, la motivazione proposta dalla Corte a questo proposito cade.

Esaminiamo la cosa un po’ più da vicino. Nel trattato sul contratto di lavoro citato sopra mi sono proposto di mostrare come – al di là della definizione del g.m.o. di volta in volta enunciata nelle sentenze – di fatto le decisioni giudiziali su questa materia siano sempre sostanzialmente basate sulla valutazione del giudice circa l’entità della perdita attesa e sulla sua ragionevole sopportabilità da parte dell’impresa. E come essenzialmente da questa valutazione dipenda la distinzione operata dal giudice tra “soppressione del posto” (legittima) e “sostituzione del lavoratore con un altro più produttivo” (considerata illegittima). Rinvio in proposito agli esempi che in quel libro (§ 516) ho proposto del licenziamento della centralinista monoglotta con assunzione di una poliglotta, o del licenziamento del fattorino ciclista con assunzione di fattorino con patente di guida: il giudice qualifica il caso come soppressione del posto – di centralinista monoglotta, o di fattorino ciclista – oppure invece come illegittima sostituzione di una persona con un’altra più produttiva, esclusivamente sulla base di una valutazione circa la sostenibilità per l’impresa, nella situazione data, della perdita effettiva corrispondente alla differenza di produttività delle due persone nel ruolo in questione (c.d. costo-opportunità).

Esaminiamo la cosa un po’ più da vicino. Nel trattato sul contratto di lavoro citato sopra mi sono proposto di mostrare come – al di là della definizione del g.m.o. di volta in volta enunciata nelle sentenze – di fatto le decisioni giudiziali su questa materia siano sempre sostanzialmente basate sulla valutazione del giudice circa l’entità della perdita attesa e sulla sua ragionevole sopportabilità da parte dell’impresa. E come essenzialmente da questa valutazione dipenda la distinzione operata dal giudice tra “soppressione del posto” (legittima) e “sostituzione del lavoratore con un altro più produttivo” (considerata illegittima). Rinvio in proposito agli esempi che in quel libro (§ 516) ho proposto del licenziamento della centralinista monoglotta con assunzione di una poliglotta, o del licenziamento del fattorino ciclista con assunzione di fattorino con patente di guida: il giudice qualifica il caso come soppressione del posto – di centralinista monoglotta, o di fattorino ciclista – oppure invece come illegittima sostituzione di una persona con un’altra più produttiva, esclusivamente sulla base di una valutazione circa la sostenibilità per l’impresa, nella situazione data, della perdita effettiva corrispondente alla differenza di produttività delle due persone nel ruolo in questione (c.d. costo-opportunità).

Se questa – la perdita attesa dalla prosecuzione del rapporto – è la vera essenza del giustificato motivo economico-organizzativo, allora vien meno il presupposto dell’intero ragionamento proposto dalla Corte circa la “sussistenza” o “insussistenza” della soppressione del posto di lavoro. I casi infatti sono due: o il licenziamento è dettato in realtà da un motivo illecito, dissimulato sotto il motivo economico-organizzativo fittizio (e allora che esso sia nullo è pacifico), oppure il licenziamento è motivato dalla previsione di una perdita che l’imprenditore subisce, corrispondente alla differenza di produttività attesa tra la persona licenziata e la diversa risorsa con cui l’imprenditore stesso progetta di sostituirla (altrimenti egli non avrebbe alcun interesse alla sostituzione); ma in quest’ultimo caso il motivo economico-organizzativo – il c.d. “costo-opportunità” – non è mai “insussistente”, bensì tutt’al più di entità insufficiente a giustificare il licenziamento. Allo stesso modo, nel caso che ha dato luogo alla sentenza n. 128/2024, nel quale l’agenzia datrice di lavoro ha riservato le occasioni di lavoro via via presentatesi ad altri dipendenti, i casi sono due: o questa scelta è stata determinata da un motivo illecito (discriminatorio, di rappresaglia, ecc.), e allora il licenziamento è nullo; altrimenti è ovvio che essa sia stata determinata da una ritenuta minore attitudine del lavoratore licenziato rispetto alle caratteristiche dei posti resisi via via disponibili, e allora il motivo del recesso può essere ritenuto tutt’al più insufficiente, ma non certo inesistente, salvo ammettere una plateale sovrapposizione della valutazione del giudice a quella dell’imprenditore.

Se questa è la ricostruzione corretta della nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, allora la mancata previsione, nella legge che regola la materia, del caso di radicale “insussistenza del motivo” nell’area del licenziamento economico si giustifica pienamente: o il giudice può accertare, anche mediante presunzioni semplici, il motivo illecito o disciplinare nascosto, oppure è ragionevole ritenere che un qualche interesse economico-organizzativo (in termini contabili o di costo-opportunità) per sopprimere il posto o sostituire la persona che lo ricopre vi sia sempre, anche se ritenuto di entità insufficiente, poiché altrimenti il recesso non sarebbe stato intimato (cfr. sul punto, se ben intendo il suo pensiero, il commento di Luigi Di Paola alla sentenza n. 128/2024, in Jus, 23 luglio 2024) . E il principio dell’insindacabilità della scelta dell’imprenditore è rispettato assai meglio dall’applicazione della sanzione indennitaria, quando egli non sia in grado di convincere il giudice circa la sufficiente entità della perdita attesa, che non dalla sanzione reintegratoria, la quale inevitabilmente sostituisce la valutazione del giudice a quella dell’imprenditore.

Per passare dalla teoria a un caso concreto, consideriamo proprio quello che ha dato luogo alla sentenza della Corte n. 128/2024. Una agenzia di somministrazione di lavoro licenzia il dipendente A, assunto a tempo indeterminato, allegando una mancanza di occasioni di impiego per lui. Questi impugna il licenziamento, non allegando alcun motivo illecito del licenziamento stesso, ma dimostrando che negli ultimi tempi l’agenzia ha potuto avviare al lavoro B, C, D, E per impieghi compatibili con la propria qualifica professionale. Il giudice ne deduce la prova che il motivo addotto per il licenziamento è inesistente. In realtà l’agenzia ha avviato B, C, D ed E perché ritenuti, a torto o a ragione, più efficienti, più produttivi, o comunque più graditi alle imprese clienti per alcune loro qualità che può essere impossibile verbalizzare e dimostrare: è proprio quella “scelta gestionale” la cui insindacabilità distingue l’impresa privata dall’ente pubblico. E il motivo della scelta è costituito da una minore utilità che l’agenzia ritiene di poter trarre dalla prestazione di A rispetto a quella di B, C, D ed E: il costo-opportunità che graverebbe sull’agenzia se fosse costretta a mantenere alle proprie dipendenze A invece che B, C, D o E. Questo è il motivo economico del licenziamento: ed è la previsione di una perdita. Lo si può ritenere insufficiente a giustificare il licenziamento; ma, certo, non inesistente.

8. Un ulteriore difetto logico nella motivazione della sentenza n. 128/2024.

Il motivo per cui nel testo originario del d.lgs. n. 23/2015 il caso dell’“insussistenza del motivo” era previsto (e sanzionato con la reintegrazione) soltanto in riferimento al licenziamento disciplinare e non in riferimento a quello economico-organizzativo è dunque ragionevolissimo. Nel caso del licenziamento disciplinare il motivo che può giustificare il recesso è un fatto storico: se l’istruttoria evidenzia l’inesistenza del fatto allegato, il motivo del licenziamento può considerarsi come radicalmente insussistente. Nel caso del licenziamento economico-organizzativo, invece, il motivo consiste sostanzialmente nella “perdita attesa” (in termini contabili o di “costo opportunità”), cioè nella valutazione circa una perdita destinata a verificarsi in conseguenza della prosecuzione del rapporto; ora, come si è già detto, di tale valutazione sono suscettibili di prova soltanto alcuni presupposti fattuali, ma la valutazione in sé non è “dimostrabile” in giudizio, né ovviamente ad essa può sovrapporsi la diversa valutazione del giudice. Il che basta e avanza per giustificare la differenziazione della sanzione applicabile nei due casi.

Ma vi è di più. Alla considerazione testé proposta va aggiunto che, in riferimento al licenziamento disciplinare, l’art. 3 secondo comma del d. lgs. n. 23/2015 prevede la sanzione reintegratoria soltanto quando “sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”. Ciò significa che mentre per l’applicazione della sanzione ordinaria (indennitaria) è sufficiente l’inadempimento da parte del datore di lavoro dell’onere della prova circa la sussistenza della mancanza grave del dipendente, per l’applicazione della sanzione reintegratoria la norma dispone l’inversione dell’onere probatorio; in altre parole, deve essere positivamente dimostrato in giudizio il fatto che la mancanza contestata al lavoratore è stata inventata di sana pianta dal datore di lavoro. Ora, mentre ha evidentemente un senso prevedere la “prova diretta” di questo fatto in riferimento al motivo disciplinare, prevederla in riferimento al motivo economico-organizzativo non ha alcun senso, se si riconosce che esso consiste nella opinabile previsione di una perdita destinata a verificarsi in futuro, in conseguenza della prosecuzione del rapporto.

Nella motivazione della sentenza n. 128/2024 questa parte della norma contenuta nell’art. 3 c. 2 (che richiede la prova diretta dell’inesistenza del fatto) non è neppure menzionata, né tanto meno è affrontata la questione circa il come possa essere “direttamente dimostrata” l’infondatezza della previsione di una (qualsiasi) perdita futura conseguente alla prosecuzione del rapporto.

9. Considerazioni conclusive. Anche gli orientamenti della Corte costituzionale sono suscettibili di correzione.

9. Considerazioni conclusive. Anche gli orientamenti della Corte costituzionale sono suscettibili di correzione.

Verso la fine degli anni ’80 mi presi i rimbrotti del Presidente pro tempore della Corte a causa di un commento fortemente critico della sentenza n. 248/1986, nella quale veniva teorizzata la necessità costituzionale non soltanto del monopolio statale dei servizi di collocamento, ma anche – oggi la cosa può apparire incredibile – della regola dell’avviamento al lavoro su richiesta numerica da parte del datore di lavoro. Quella regola sarebbe stata poi abrogata di lì a poco, nel 1991, senza che venisse sollevata – a quanto mi risulta – neppure una sola eccezione di incostituzionalità della norma abrogatrice, nonostante che la sentenza della Corte fosse ancora, per così dire, fresca di stampa. Né alcuna censura di incostituzionalità è stata in seguito sollevata in relazione alla soppressione del regime di monopolio statale del collocamento, disposta dal d.lgs. n. 469/1997, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Job centre II.

Non fu, dunque, una bella pagina nella storia della nostra giurisprudenza costituzionale.

Nel commento censurato dal Presidente denunciavo una indebita sudditanza della Corte, in materia di politica del lavoro, nei confronti dell’establishment politico nazionale (monopolio statale e collocamento su richiesta numerica erano allora difesi come irrinunciabili da tutti i partiti maggiori: DC, PCI e PSI) e una indebita sua impermeabilità al confronto con gli altri maggiori ordinamenti europei e i rispettivi assetti costituzionali. La regola dell’avviamento su richiesta numerica, che la nostra Corte negli anni ’80 considerava addirittura costituzionalmente necessaria in Italia, costituiva un unicum nel panorama dei 36 Paesi dell’OCSE: come poteva essere considerata costituzionalmente vincolata e intangibile in Italia una disposizione che non compariva in alcun altro ordinamento dell’Occidente sviluppato?

A differenza di quanto accadde con la sentenza sul collocamento del 1986, oggi la Corte ha avuto il merito di enunciare e ribadire la piena legittimità della scelta del legislatore ordinario di passare, in materia di recesso del datore di lavoro, da un regime sostanzialmente fondato su di una property rule a un regime fondato come regola generale su di una liability rule: cosa, questa, non di poco conto. Ciò non ha impedito, però, che la stessa Corte si sia mostrata per un verso ancora poco interessata – come si è visto nel § 3 – al confronto con la giurisprudenza delle altre Corti omologhe europee, per altro verso un po’ troppo permeabile a quella ostilità diffusa nei confronti della riforma dei licenziamenti, di cui ho fatto cenno all’inizio, che è in realtà, a ben vedere, ostilità alla riduzione dello strumento giudiziale per il bilanciamento degli interessi dell’imprenditore e della persona che vive del proprio lavoro: una ostilità che nulla ha a che fare con il principio costituzionale del “diritto alla difesa in giudizio” di cui all’art. 24 Cost., poiché se si ammette la legittimità costituzionale della protezione contro il licenziamento fondata su di un indennizzo di entità predeterminata, la tutela è compiutamente garantita dal pagamento dell’indennizzo stesso, senza alcuna necessità del coinvolgimento di avvocati e giudici; e l’entità della restrizione della facoltà di recesso dell’imprenditore può essere aumentata quanto si vuole coll’incremento dell’indennizzo previsto, senza alcuna necessità di procedimenti giudiziali.

Se la Corte negli anni ’10 e ’20 del nuovo millennio fosse stata più aperta al confronto con quanto accade almeno negli altri ordinamenti della UE, essa non avrebbe commesso l’errore di considerare costituzionalmente vietato in Italia un meccanismo di commisurazione dell’indennizzo per il licenziamento ingiustificato alla sola anzianità di servizio della persona interessata, che era in vigore in diversi altri grandi Paesi europei e che solo tre anni prima era stato ratificato come pienamente ragionevole dal Conseil Constitutionnel francese.

Se nelle sentenze n. 194/2018 e n. 128/2024 la stessa Corte fosse stata più rigorosa nell’attenersi al proprio ruolo di custode della Costituzione e più coerente con la propria stessa giurisprudenza nel riconoscere al legislatore ordinario la piena libertà di optare per il meccanismo dell’indennizzo come filtro automatico delle scelte di gestione aziendale nella materia dei licenziamenti, essa avrebbe forse dato un po’ meno ascolto al grido di dolore di quella parte dei magistrati cui era parsa mancare l’aria nel momento in cui la riforma aveva prodotto – come effettivamente è accaduto – un dimezzamento del contenzioso su questa materia, pur senza alcun aumento apprezzabile della frequenza dei licenziamenti né alcuna diminuzione apprezzabile della stabilità effettiva dei rapporti di lavoro investiti dalla riforma.

Ma la vicenda che ho ricordato dell’errore commesso dalla Corte costituzionale negli anni ’80 in materia di servizi di collocamento, errore pacificamente archiviato come tale nel giro di un decennio, mostra come nella giurisprudenza della Corte vi sia – per fortuna – ampio spazio per i ripensamenti e le correzioni di rotta. Questo mi induce a sperare che una riflessione più approfondita sulla nozione di g.m.o. di licenziamento possa indurre non solo la giurisprudenza ordinaria, ma anche quella costituzionale a sciogliere i nodi logici che, in questa materia, fin qui sono rimasti irrisolti.

APPUNTI SULLA RIFORMA DEI LICENZIAMENTI PER MOTIVI ECONOMICI E LE SUE MODIFICHE RECENTI – Sommario – L’Autore prende le mosse dai principi su cui era basato originariamente il progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti, elaborato tra gli anni ’90 e i primi anni del nuovo secolo, cui il legislatore del 2012 e del 2014-15 si è in qualche misura ispirato. E osserva come la Corte costituzionale abbia ripetutamente affermato la piena legittimità della scelta del passaggio, operato dalla riforma, da un regime sostanzialmente fondato su di una property rule a uno fondato su di una liability rule. Contro questa scelta si è determinata tuttavia una sorta di crisi di rigetto da parte del sistema giudiziario, dovuta al fatto che giudici ordinari e avvocati giuslavoristi non hanno accettato la riduzione del loro ruolo nella soluzione delle vertenze su questa materia; e l’A. osserva come la Corte costituzionale si sia mostrata eccessivamente sensibile a questa ribellione del sistema giudiziario nei confronti della nuova legge. Questo ha portato, in qualche misura, la stessa Corte a utilizzare il criterio della “ragionevolezza” per restringere più del dovuto la discrezionalità del legislatore in questa materia.

NOTES ON THE REFORM OF DISMISSALS FOR ECONOMIC REASONS AND ITS RECENT AMENDMENTS – Summary – The essay starts from the principles on which the project of the Italian dismissals reform was originally based, developed between the 1990s and the first years of the new century: the principles which the legislator of 2012 and 2014-15 was to some extent inspired by. The Author observes that the Constitutional Court has repeatedly affirmed the full legitimacy of the choice of transition, made by the reform, from a regime substantially based on a property rule to one based on a liability rule. Against this choice, however, a sort of crisis of rejection has arisen on the part of the Italian judicial system, due to the fact that courts and labor law lawyers have not accepted the reduction of their role in the resolution of disputes on this matter. The A. observes that the Constitutional Court showed excessive understanding towards the “rebellion” of the judicial system against the new statute. This attitude led the Court, to some extent, to use the criterion of “reasonableness” to limit the legislator’s discretion in a too restrictive manner.

.