Voltar pagina rispetto a una stagione connotata dall’assenza di comunicazione tra due componenti rilevanti della comunità giuslavoristica: l’approccio di Law and Economics se coltivato seriamente, è di per sé neutro rispetto alle diverse opzioni di politica del diritto e offre quindi un terreno utile sul quale riattivare il dialogo

.

Recensione del libro Anni difficili. I licenziamenti in Italia in tempi di crisi (Giappichelli, 2020, pp. 196, € 25) di Stefano Giubboni, professore di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Perugia – Questo mio scritto è in corso di pubblicazione sul n. 2/2021 della rivista Lavoro Diritti Europa, che ospiterà contestualmente una risposta dell’Autore del libro: viene anticipato qui per soddisfare la richiesta di un collega, a fini didattici, ma anche per sollecitare e favorire lo sviluppo del dibattito più ampio tra i giuslavoristi sull’argomento – In tema di disciplina dei licenziamenti v. anche la recente intervista di Arturo Maresca, La fine del regime di job property, la mia intervista, Il circolo vizioso del nostro mercato del lavoro, e il confronto pubblicato lo scorso anno dal Corriere della Sera sull’evoluzione del diritto del lavoro, I 50 anni dello Statuto dei Lavoratori: faccia a faccia tra Vincenzo Bavaro e Pietro Ichino .

.

Sommario

Sommario

1. Sui luoghi comuni da evitare e le questioni, invece, ineludibili.

2. Sull’utilità e l’attualità dell’approccio di Labor Law and Economics

3. Sulla tesi della “irrazionalità intrinseca” della sanzione indennitaria applicata al licenziamento ingiustificato.

4. Sull’importanza, per la nostra materia, della distinzione tra property e liability rules.

5. Perché tacciare di liberismo sfrenato un apparato sanzionatorio che resta, tra quelli dei Paesi UE, il più protettivo?

.

Caro Stefano, ho riletto con grande interesse e attenzione gli scritti che hai raccolto in Anni difficili. I licenziamenti in Italia in tempi di crisi (Giappichelli, 2020), poi l’intervista a te di Vincenzo Poso dedicata a questo stesso libro (sul sito giustiziainsieme.it, 20 gennaio 2021). Se per commentare il tuo importante contributo scelgo il genere letterario della “lettera aperta” e non quello della recensione impersonale tradizionale, è perché vorrei con questo mio intervento innescare un dialogo più aperto tra di noi, un confronto più diretto e approfondito. Vorrei, più precisamente, che riuscissimo a voltar pagina rispetto a una stagione, l’attuale, che mi sembra connotata da una preoccupante assenza di comunicazione e reciproca comprensione tra due componenti molto rilevanti della nostra comunità accademica. La speranza è che la scelta di questo genere letterario – inconsueto nel nostro campo – stimoli un confronto aperto con te innanzitutto, ma anche con tanti altri che condividono le tue idee e quella che indichi come la tua “militanza” nel campo della politica del diritto; un confronto cui ovviamente spero partecipino con altrettanta apertura coloro che perseguono obiettivi di politica del diritto diversi. L’auspicio, insomma, è che questo scambio di idee possa inaugurare una stagione di maggiore – pur rigorosamente critica – attenzione di ciascuno alle ragioni e agli argomenti di chi la pensa diversamente.

1. Sui luoghi comuni da evitare e le questioni, invece, ineludibili

Nell’introduzione al tuo libro sono contenuti tutti i fili conduttori principali dei ragionamenti proposti nei sette capitoli successivi. Il primo in ordine di comparizione è costituito dalla polemica nei confronti di quella che indichi come una “vera e propria deriva nella quale ha voluto indirizzarsi, con una pervicacia degna di miglior causa, il legislatore italiano nel breve arco di tempo che va dalla controriforma dell’articolo 18 dello Statuto (2012) sino al Jobs Act (2015)”; intervento legislativo, quest’ultimo, che indichi come “un compendio […] di impareggiata corrività verso i più logori luoghi comuni coltivati, specie da noi, da un neoliberismo approssimativo e provinciale”. Nella stessa introduzione precisi poi i difetti di argomentazione cui ti riferisci, denunciando innanzitutto “un accidioso abbandono (quasi una desistenza culturale) a quei luoghi comuni – in un campionario argomentativo in cui spiccano le più schematiche rappresentazioni del conflitto insiders v. outsiders”.

Non so – perché nel libro non compaiono citazioni su questo punto – a quali “schematiche rappresentazioni” tu qui ti riferisca e di chi; ti do atto, comunque, che diffidare delle “rappresentazioni schematiche” è giusto. Osservo però che questo non esime dall’affrontare il problema vero e profondo di quel conflitto di interessi. Fin da quando, quarant’anni or sono, Assar Lindbeck e Dennis Snower lo hanno evidenziato e studiato, il modello che essi hanno proposto costituisce uno strumento concettuale indispensabile per comprendere almeno un aspetto rilevante degli effetti di un regime di stabilità forte degli occupati regolari. In particolare, è ineludibile la questione dei costi specifici che da quella stabilità può derivare: non solo per chi ne è escluso, cioè per gli outsiders e i new entrants, ma anche per la collettività intera. Su questo punto il confronto con i risultati della ricerca economica è indispensabile anche per il giuslavorista, soprattutto quando il suo discorso si colloca, come il tuo, sul piano dei valori costituzionali.

Non so – perché nel libro non compaiono citazioni su questo punto – a quali “schematiche rappresentazioni” tu qui ti riferisca e di chi; ti do atto, comunque, che diffidare delle “rappresentazioni schematiche” è giusto. Osservo però che questo non esime dall’affrontare il problema vero e profondo di quel conflitto di interessi. Fin da quando, quarant’anni or sono, Assar Lindbeck e Dennis Snower lo hanno evidenziato e studiato, il modello che essi hanno proposto costituisce uno strumento concettuale indispensabile per comprendere almeno un aspetto rilevante degli effetti di un regime di stabilità forte degli occupati regolari. In particolare, è ineludibile la questione dei costi specifici che da quella stabilità può derivare: non solo per chi ne è escluso, cioè per gli outsiders e i new entrants, ma anche per la collettività intera. Su questo punto il confronto con i risultati della ricerca economica è indispensabile anche per il giuslavorista, soprattutto quando il suo discorso si colloca, come il tuo, sul piano dei valori costituzionali.

Poiché lungo tutto il libro, e poi di nuovo nell’intervista pubblicata su giustiziainsieme, sottolinei come tuo obiettivo di politica del diritto una sostanziale equiparazione della stabilità degli occupati regolari del settore privato rispetto a quella del settore pubblico, con il conflitto di interessi tra insiders e outsiders messo a fuoco dalla scienza economica devi confrontarti. Proprio di fronte alla situazione che in Italia è venuta a determinarsi nel settore pubblico, in conseguenza del regime di job property lì vigente, con le rendite di posizione evidenti, la sostanziale inaccessibilità per gli outsiders (un’intera nuova generazione tagliata fuori) e la non contendibilità delle funzioni che esso genera, mi sembra che tu non possa non interrogarti sul limite oltre il quale la protezione della stabilità del posto di lavoro può ledere altri interessi costituzionalmente protetti. Se la protezione della stabilità del posto non può considerarsi un valore assoluto, bensì un valore che deve essere contemperato con altri valori costituzionali, non possiamo non chiederci fino a quale livello la garanzia di stabilità del rapporto di lavoro possa essere assunta come obiettivo comune a tutti i lavoratori, insiders e outsiders, o addirittura come obiettivo corrispondente a un interesse della collettività intera. Ciascuno di noi potrà dare a questa domanda la risposta che riterrà più appropriata, ma la questione deve essere affrontata, possibilmente tenendosi conto dei risultati della ricerca economica; né, certo, la questione può essere elusa solo perché qualcuno, di quel conflitto, ha proposto una rappresentazione schematica.

In altre parole, e per concludere su questo punto, non è di per sé irragionevole proporsi, come tu ti proponi, di perseguire un ordinamento che riproduca anche nel settore privato il grado di stabilità oggi vigente nel pubblico; ma nel proporlo – soprattutto se di quell’obiettivo si sostiene addirittura la necessità sotto il profilo costituzionale – non ci si può esimere dal confrontarsi con i costi di quel regime, l’individuazione di chi li sopporta, l’esame dei problemi che ne nascono sul piano dell’equità. Non è una “questione da economisti” soltanto: è anche una questione squisitamente giuridica, che si pone proprio sul piano costituzionale sul quale tu collochi l’intero discorso svolto negli scritti raccolti nel libro.

2. Sull’utilità e l’attualità dell’approccio di Labor Law and Economics

Il modello insider/outsider, del resto, è solo uno dei molti coi quali gli economisti studiano gli effetti concreti del diritto del lavoro, sia esso di fonte legislativa o collettiva. Anche alcuni altri modelli sono altrettanto importanti e anzi indispensabili per il vaglio di conformità – che tanto, e ben comprensibilmente, sta a cuore a te come a tutta la comunità giuslavoristica – della norma ordinaria rispetto allo spirito e alla lettera della Costituzione. Tu hai pienamente ragione nel denunciare l’uso grossolano e abusivo che sovente viene fatto dell’argomento economico da parte dei non economisti, nei dibattiti di politica del lavoro: è davvero insopportabile, per esempio, la frequenza con cui si sentono i giuslavoristi affermare il successo o l’insuccesso di una riforma legislativa sulla base di un uso dilettantesco dell’argomento post hoc, ergo propter hoc; oppure l’uso acritico in quei dibattiti della statistica come corpo contundente, che mostra una totale inconsapevolezza della complessità delle analisi attraverso le quali gli economisti arrivano ad accertare l’effettiva sussistenza di un nesso causale tra l’entrata in vigore di una norma e determinate variazioni di dati di stock o di flusso. Ma proprio per questo mi sembra fuori luogo la drastica svalutazione che proponi dell’approccio di Law and Economics.

Mi riferisco in particolare al passaggio dell’introduzione nel quale denunci le “semplificate versioni della Law & Economics, importata nella nostra letteratura specialistica quando era già da tempo superata altrove”, qui citando a sostegno di questa “inattualità” il libro di Guido Calabresi del 2016. Quest’ultimo, tutt’al contrario, è intitolato a The future of Law & Economics e ne parla come di un futuro molto promettente. Guido Calabresi è uno dei padri di questa branca della cultura economico-giuridica; e né il suo libro che citi, né alcun altro suo scritto può essere indicato a sostegno di una svalutazione, totale o parziale, dell’utilità dell’approccio di Law and Economics.

Mi riferisco in particolare al passaggio dell’introduzione nel quale denunci le “semplificate versioni della Law & Economics, importata nella nostra letteratura specialistica quando era già da tempo superata altrove”, qui citando a sostegno di questa “inattualità” il libro di Guido Calabresi del 2016. Quest’ultimo, tutt’al contrario, è intitolato a The future of Law & Economics e ne parla come di un futuro molto promettente. Guido Calabresi è uno dei padri di questa branca della cultura economico-giuridica; e né il suo libro che citi, né alcun altro suo scritto può essere indicato a sostegno di una svalutazione, totale o parziale, dell’utilità dell’approccio di Law and Economics.

Ho ripreso in mano The Future of Law & Economics, per accertarmi che non mi fosse sfuggito qualche cosa quando lo lessi, appena pubblicato; ma anche ora non ho trovato neppure una riga che possa essere citata per attribuire al suo Autore qualche cosa di pur lontanamente congruo con quanto sostieni. Al contrario, il libro sottolinea gli aspetti di attualità di questa branca della cultura economica e giuridica in entrambi i suoi comparti: quello del diritto come oggetto dell’analisi economica e quello del contributo che l’analisi economica stessa può dare al giurista sia nel suo compito di interprete delle norme, sia in quello di ideatore e costruttore di nuove norme. E si conclude con queste parole:

Law & Economics scholarship has done this to wonderful effect in the past. But there is much still to be done, and it is this that makes the future of Law & Economcs so bright and exciting to me, an early tiller in the field (p. 172: Questo hanno fatto gli studiosi di L&E in passato con risultati meravigliosi. Ma c’è ancora molto da fare, ed è questo che rende il futuro del L&E così luminoso ed eccitante per me, che sono stato uno dei primi a coltivare questo campo).

Da dove, dunque, hai tratto l’idea che Guido Calabresi abbia inteso considerare “superato” questo comparto importantissimo della cultura giuridica ed economica contemporanea? E se non è da quest’opera che può trarsi alcun fondamento per la tesi dell’inattualità dell’approccio di Law and Economics, o comunque di una sua sopravvenuta inutilità, qual è il fondamento e prima ancora il senso della tua sorprendente affermazione?

3. Sulla tesi della “irrazionalità intrinseca” della sanzione indennitaria applicata al licenziamento ingiustificato

Ti pongo questa domanda non per una puntigliosa difesa di mie tesi presenti o passate in tema di Labor Law and Economics, ma perché proprio la materia dell’apparato sanzionatorio contro i licenziamenti ingiustificati è una di quelle in cui quell’approccio si rivela indispensabile per dare un senso compiuto e rigoroso al discorso giuridico. Proprio su questo terreno, invece, mi sembra di osservare una lacuna nella tua argomentazione, che richiede di essere riempita. Mi riferisco in particolare all’affermazione – costituente un altro filo conduttore che lega tra loro le varie parti del tuo libro – della “irrazionalità intrinseca” dell’applicazione di una sanzione soltanto indennitaria, non accompagnata dalla sanzione reintegratoria, contro il licenziamento di cui il giudice ravvisi un difetto di giustificatezza.

Alla dimostrazione della tesi contraria ho dedicato numerosi scritti, di cui mi sono proposto di fornire una sintesi il più possibile organica nel terzo volume del trattato su Il contratto di lavoro (III, 2003, pp. 435-482), per poi tornare sull’argomento in numerosi altri successivi (l’ultimo in RIDL, 2018, I, pp. 545-560). Questi scritti contengono un ragionamento fondato sulla definizione del giustificato motivo oggettivo di licenziamento in termini di “perdita attesa dal datore di lavoro come conseguenza della prosecuzione del rapporto, superiore rispetto a una soglia oltre la quale l’ordinamento non ritiene che la perdita stessa possa essere accollata all’impresa”. A sostegno dell’esattezza di quella definizione ho portato una serie di argomenti e usato alcuni concetti in parte mutuati dalla scienza economica – come il concetto di “perdita attesa”, o quello di “costo opportunità” –, ma pur sempre riguardanti la definizione di una nozione squisitamente giuridica, qual è quella del g.m.o.; e su quella definizione ho costruito la tesi della perfetta congruità logica della sanzione indennitaria rispetto alla nozione di giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3 della legge n. 604/1966, a differenza della sanzione reintegratoria. Ho osservato inoltre che questo può contribuire a spiegare il motivo per cui nel panorama internazionale tutti gli ordinamenti nazionali del lavoro hanno scelto la sanzione indennitaria come regola generale. Ho poi proposto altri argomenti per mostrare l’inesistenza di una soluzione di continuità ontologica tra giustificato motivo oggettivo e soggettivo, quindi la sostanziale continuità tra le due nozioni; donde la congruità logica della sanzione indennitaria anche in riferimento al licenziamento di cui il giudice ravvisi un difetto del motivo disciplinare. Ora, non ho certo la pretesa che queste mie argomentazioni siano inconfutabili; però mi pare necessario che chi sostiene la tesi della “irrazionalità intrinseca” della sanzione indennitaria applicata all’uno e/o all’altro caso si confronti in modo puntuale con queste argomentazioni contrarie, per indicarne gli errori o quanto meno i punti deboli. Invece nel secondo e nel quinto capitolo del tuo libro, rispettivamente dedicati al licenziamento disciplinare e a quello per motivo oggettivo, quelle argomentazioni sono del tutto ignorate: mentre menzioni numerosi altri saggi e libri sul tema, nemmeno uno di quelli che sviluppano la tesi opposta – siano essi miei, o di altri che propongono impostazioni orientate nello stesso senso – viene neppure menzionato.

Alla dimostrazione della tesi contraria ho dedicato numerosi scritti, di cui mi sono proposto di fornire una sintesi il più possibile organica nel terzo volume del trattato su Il contratto di lavoro (III, 2003, pp. 435-482), per poi tornare sull’argomento in numerosi altri successivi (l’ultimo in RIDL, 2018, I, pp. 545-560). Questi scritti contengono un ragionamento fondato sulla definizione del giustificato motivo oggettivo di licenziamento in termini di “perdita attesa dal datore di lavoro come conseguenza della prosecuzione del rapporto, superiore rispetto a una soglia oltre la quale l’ordinamento non ritiene che la perdita stessa possa essere accollata all’impresa”. A sostegno dell’esattezza di quella definizione ho portato una serie di argomenti e usato alcuni concetti in parte mutuati dalla scienza economica – come il concetto di “perdita attesa”, o quello di “costo opportunità” –, ma pur sempre riguardanti la definizione di una nozione squisitamente giuridica, qual è quella del g.m.o.; e su quella definizione ho costruito la tesi della perfetta congruità logica della sanzione indennitaria rispetto alla nozione di giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3 della legge n. 604/1966, a differenza della sanzione reintegratoria. Ho osservato inoltre che questo può contribuire a spiegare il motivo per cui nel panorama internazionale tutti gli ordinamenti nazionali del lavoro hanno scelto la sanzione indennitaria come regola generale. Ho poi proposto altri argomenti per mostrare l’inesistenza di una soluzione di continuità ontologica tra giustificato motivo oggettivo e soggettivo, quindi la sostanziale continuità tra le due nozioni; donde la congruità logica della sanzione indennitaria anche in riferimento al licenziamento di cui il giudice ravvisi un difetto del motivo disciplinare. Ora, non ho certo la pretesa che queste mie argomentazioni siano inconfutabili; però mi pare necessario che chi sostiene la tesi della “irrazionalità intrinseca” della sanzione indennitaria applicata all’uno e/o all’altro caso si confronti in modo puntuale con queste argomentazioni contrarie, per indicarne gli errori o quanto meno i punti deboli. Invece nel secondo e nel quinto capitolo del tuo libro, rispettivamente dedicati al licenziamento disciplinare e a quello per motivo oggettivo, quelle argomentazioni sono del tutto ignorate: mentre menzioni numerosi altri saggi e libri sul tema, nemmeno uno di quelli che sviluppano la tesi opposta – siano essi miei, o di altri che propongono impostazioni orientate nello stesso senso – viene neppure menzionato.

Il punto che qui intendo sottolineare, limitando per semplicità il discorso al licenziamento economico, è che se si accetta la nozione di giustificato motivo come “perdita attesa dalla prosecuzione del rapporto oltre una determinata soglia ritenuta ragionevole”, determinare l’indennizzo dovuto per il licenziamento in misura pari alla soglia stessa appare cosa anch’essa molto ragionevole. Se di questa soluzione si intende sostenere l’irragionevolezza, anzi addirittura la “irrazionalità intrinseca”, occorre quanto meno spiegare a quale diversa nozione di giustificato motivo oggettivo si fa riferimento.

Nel capitolo di Anni difficili dedicato a questo tema, invece, la questione non è neppure menzionata. E non è menzionata neanche nelle pagine dedicate alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25201/2016, che fa sua una nozione di giustificato motivo oggettivo sostanzialmente sovrapponibile a quella che ho sopra delineato. Tu bolli questa sentenza con parole molto dure (imputandole un “rattrappimento del modello di controllo sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo, improntato ora a una ‘concezione minimalistica’ ispirata a un ‘razionalismo puramente economico’ che recide i legami con una intera tradizione di dottrina e giurisprudenza”: p. 125), ma non ti confronti apertamente con la questione cruciale della nozione di giustificato motivo oggettivo. E puoi esimertene proprio perché obliteri del tutto la dottrina che su questo punto si è più a lungo e approfonditamente esercitata negli ultimi vent’anni (mi riferisco anche, tra gli altri scritti su questo tema, alla monografia di Luca Calcaterra, del 2009).

A che cosa serve scrivere le nostre monografie, i nostri saggi, se poi non li leggiamo, o comunque preferiamo confrontarci soltanto con chi condivide le nostre idee e impostazioni?

Osservo infine, a questo proposito, che la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana è univoca (v. tra le altre le sentenze n. 45/1965, n. 46/2000, n. 194/2018) nell’affermare la piena compatibilità con i principi della Carta della sanzione soltanto indennitaria contro il licenziamento di cui il giudice ravvisi un difetto di giustificazione: essa non avrebbe altrimenti potuto ammettere la legittimità costituzionale del regime vigente per il recesso del datore dal rapporto di lavoro domestico, dirigenziale, o in imprese di piccole dimensioni. Forse che questi rapporti non sono soggetti alla Costituzione? Oppure è “intrinsecamente irrazionale” anche questo orientamento giurisprudenziale della Consulta?

4. Sull’importanza, per la nostra materia, della distinzione tra property e liability rules

Qui torna di nuovo in rilievo il discorso sull’approccio di Law and Economics. Come ho osservato sopra, tu te ne liberi preliminarmente, fin dalle prime pagine, come ci si libera di un corpo estraneo. Ma proprio l’opera di Guido Calabresi che citi per collocare il corpo estraneo tra le cose “superate” spiega, al contrario, come quello del Law and Economics sia soltanto per metà mestiere degli economisti; l’altra metà è invece in tutto e per tutto mestiere dei giuristi, perché il diritto è fatto anche di concetti che non si possono comprendere a fondo senza attingere alla scienza economica. Tra questi vanno annoverati anche quelli di sanzione indennitaria e sanzione restitutoria, cui lo stesso Guido Calabresi, insieme ad A. Douglas Melamed, nel 1972 ha dedicato uno dei saggi-cardine non solo del Law and Economics ma dell’intera cultura giuridica contemporanea: probabilmente lo scritto di teoria generale del diritto più citato in assoluto nell’ultimo mezzo secolo. Il contenuto di quel saggio è di importanza centrale anche per la nostra discussione.

Secondo la visione sistematica proposta dai due Autori in Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral, le property rules sono quelle che istituiscono un diritto del quale il solo titolare può disporre, fissandone liberamente il prezzo: per esempio un qualsiasi diritto di proprietà mobiliare o immobiliare, oppure il diritto d’autore, il diritto alla propria immagine, o quello alla propria sfera di riserbo personale; le liability rules, invece, sono quelle che prestabiliscono l’indennizzo, o il procedimento mediante il quale lo si deve determinare (il collectively set price) dovuto al soggetto il cui interesse venga disatteso: per esempio la penale pagando la quale ci si può svincolare da un obbligo, sia esso di natura contrattuale o no. Nel libro da te citato del 2016, poi, Guido Calabresi dedica un intero capitolo (il sesto, pp. 117-130) a spiegare che l’indennizzo può essere stabilito in misura mediamente corrispondente al valore effettivo del sacrificio patito dal soggetto passivo, oppure in misura superiore, o in misura inferiore, a seconda dei casi e delle valutazioni del policy maker. Sulla base di questa distinzione, fin dalla metà degli anni ’90 avevo sostenuto che, per il modo in cui essa era applicata, la protezione della stabilità del posto di lavoro contenuta nell’articolo 18 St. lav. configurasse una property rule, assimilando la posizione del dipendente da azienda privata a quella del dipendente pubblico; e avevo auspicato la sua sostituzione con una liability rule, anche al fine di allineare per questo aspetto il nostro ordinamento rispetto al resto d’Europa.

Secondo la visione sistematica proposta dai due Autori in Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral, le property rules sono quelle che istituiscono un diritto del quale il solo titolare può disporre, fissandone liberamente il prezzo: per esempio un qualsiasi diritto di proprietà mobiliare o immobiliare, oppure il diritto d’autore, il diritto alla propria immagine, o quello alla propria sfera di riserbo personale; le liability rules, invece, sono quelle che prestabiliscono l’indennizzo, o il procedimento mediante il quale lo si deve determinare (il collectively set price) dovuto al soggetto il cui interesse venga disatteso: per esempio la penale pagando la quale ci si può svincolare da un obbligo, sia esso di natura contrattuale o no. Nel libro da te citato del 2016, poi, Guido Calabresi dedica un intero capitolo (il sesto, pp. 117-130) a spiegare che l’indennizzo può essere stabilito in misura mediamente corrispondente al valore effettivo del sacrificio patito dal soggetto passivo, oppure in misura superiore, o in misura inferiore, a seconda dei casi e delle valutazioni del policy maker. Sulla base di questa distinzione, fin dalla metà degli anni ’90 avevo sostenuto che, per il modo in cui essa era applicata, la protezione della stabilità del posto di lavoro contenuta nell’articolo 18 St. lav. configurasse una property rule, assimilando la posizione del dipendente da azienda privata a quella del dipendente pubblico; e avevo auspicato la sua sostituzione con una liability rule, anche al fine di allineare per questo aspetto il nostro ordinamento rispetto al resto d’Europa.

Nel primo capitolo di Anni difficili (p. 21) tu liquidi come “impropria” questa applicazione alla nostra materia della distinzione proposta da Calabresi e Malamed, limitandoti a citare in proposito la critica che ne fece Luca Nogler (in DLRI, 2012): l’articolo 18 nella sua versione originaria – sostenne allora L.N. – non è altro che una garanzia di “esecuzione in forma specifica” dell’obbligazione del datore di lavoro, prevista dal Codice civile anche per numerosi altri casi di diritto di credito; perché dunque parlare di property rule, e quindi di un regime di job property, quando invece si tratta di un apparato sanzionatorio sostanzialmente analogo a quello vigente per molti altri diritti di credito?

A questa critica ho replicato più volte (da ultimo ne lavoce.info, 2019) che nella categoria delle property rules, come proposta da Calabresi e Malamed, rientrano non soltanto norme istitutive di diritti assoluti, e in particolare di diritti di proprietà, bensì anche norme mirate alla protezione di diritti di credito. Ho osservato, in particolare, come proprio le norme che prevedono l’“esecuzione in forma specifica” di un’obbligazione di fare o di dare abbiano l’effetto di attribuire al creditore il potere di stabilire liberamente il prezzo della rinuncia al proprio diritto: sono, cioè, secondo quella classificazione, delle property rules. Mi sembra che prima di liquidare come “improprio” il mio riferimento a questo concetto occorrerebbe replicare a quanto ho risposto alla critica rivoltami da Luca Nogler.

La questione non è affatto di natura soltanto terminologica: riconoscere che la sanzione reintegratoria corrisponde sostanzialmente a una property rule consente di mettere a fuoco la portata effettiva del regime fondato sul vecchio articolo 18 St.lav., nonché il suo carattere di unicità nel panorama comparatistico: di mettere a fuoco, cioè, il fatto che, finché esso è stato in vigore, l’Italia è stato uno dei pochissimi Paesi al mondo in cui il rapporto di lavoro tra privati nelle imprese di dimensioni medio-grandi fosse soggetto a un regime di sostanziale job property, vigendo in tutti gli altri discipline riconducibili alla categoria delle liability rules.

Nel settimo capitolo di Anni difficili, tu sostieni che la sanzione indennitaria contro il licenziamento ritenuto dal giudice ingiustificato sarebbe compatibile con la Carta Sociale Europea e con la Carta di Nizza dei Diritti Fondamentali soltanto se essa comportasse il ristoro integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente in concreto, caso per caso, alla perdita del posto, come affermato anche dal Comitato Europeo dei diritti sociali nella decisione pubblicata l’11 febbraio 2020 in risposta a un reclamo presentato dalla Cgil contro il d.lgs. n. 23/2015. Questo equivale a dire che la sanzione indennitaria sarebbe compatibile con la Carta Sociale Europea e con la Carta dei Diritti Fondamentali solo se generasse una situazione assimilabile a quella della job property. Senonché si dà il caso che in tutti i Paesi soggetti alle due Carte – compresa dal 2015 la Francia, per effetto della Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques n. 2015-715 – si applicano discipline del licenziamento che prevedono indennizzi predeterminati nel loro ammontare massimo, in tutto e per tutto riconducibili alla categoria delle liability rules. Come è ragionevolmente possibile, dunque, sostenere un’interpretazione della Carta Sociale Europea e della Carta di Nizza tale da porre fuori legge tutti gli Stati a esse soggetti?

5. Perché tacciare di liberismo sfrenato un apparato sanzionatorio che resta, tra quelli dei Paesi UE, il più protettivo?

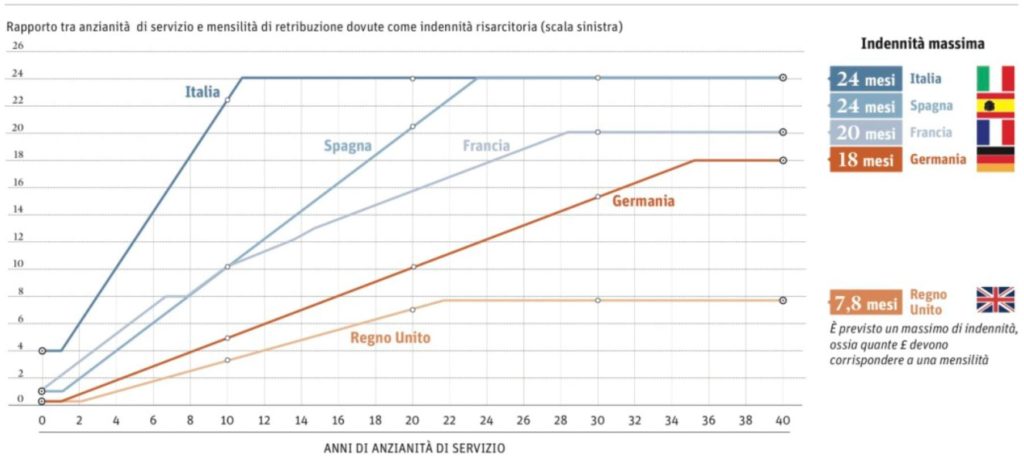

In Anni difficili ricorre frequentemente l’idea secondo cui le riforme dei licenziamenti del 2012 e del 2015 sarebbero il frutto di un’improvvisa conversione del legislatore italiano al liberismo più sfrenato, almeno in materia di lavoro: in ogni capitolo si rinnova la denuncia di una “ubriacatura ideologica neoliberale” del legislatore stesso, di un “neoliberismo approssimativo e provinciale”, e altre simili. Non mi è chiaro il perché del prefisso “neo”; ma, soprattutto, osservo che anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015 e prima della sua correzione al rialzo operata dalla Consulta e dal “decreto dignità”, la sanzione indennitaria applicabile in Italia contro il licenziamento ritenuto dal giudice ingiustificato era di gran lunga la più elevata rispetto a quelle previste in tutti i maggiori Paesi nostri partner in seno all’Unione Europea, per tutti i rapporti di durata fino a 24 mesi. Come è reso evidente dalla tabella che segue.

(Fonte: nota della Presidenza del Consiglio 8 dicembre 2017)

Il primato italiano nella UE per questo aspetto è divenuto poi, ovviamente, ancora più netto a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. n. 23/2015 dal decreto convertito nella legge n. 96/2018, che ha aumentato il tetto a 36 mensilità, e dalla sentenza costituzionale n. 194/2018, che ha consentito la determinazione dell’indennizzo, entro quel limite, a discrezione del giudice.

Così stando le cose, che senso ha la denuncia della disciplina italiana della materia post-2015 come asservimento del lavoro allo strapotere dell’impresa? Se la disciplina introdotta in Italia nel 2015 è il frutto di una “ubriacatura liberista”, da quale aberrazione ideologica sono affetti gli altri ordinamenti nazionali della UE, che per i licenziamenti ingiustificati comminano indennizzi nettamente più bassi? E che senso ha tacciare per questo aspetto di liberismo sfrenato i Paesi della UE, regione del mondo nella quale il lavoro è più protetto che in qualsiasi altra?

.