Solo chi pensa che siano state le nuove leggi a favorire il crescere delle disuguaglianze e il diffondersi dei rapporti di lavoro precari può pensare che questi fenomeni si possano contrastare semplicemente tornando ad accentuare la rigidità della disciplina legislativa

.

Intervista a cura di Guido Bossa pubblicata sul periodico della Cisl ControMano, n. 31/2018 – In argomento v. anche Lavoro: i risultati di questa legislatura e le priorità della prossima

.

.

Professor Ichino, la XVII legislatura ha prodotto un consistente pacchetto di riforme che interessano il mondo del lavoro e i pensionati, dal Jobs Act ai contratti a tutela crescente, alla tutela degli esodati, all’anticipo pensionistico. Come valuta, nel suo complesso, questa eredità, e quali sono, a suo giudizio, i principali problemi ancora aperti?

Il bilancio complessivo mi sembra molto positivo. Sul piano pensionistico, nella legislatura che si è appena conclusa abbiamo perfezionato la riforma del 2011, istituendo il meccanismo di anticipazione (APE) e proteggendo tutti i cosiddetti “esodati”, nessuno escluso. Sul piano del lavoro, la riforma del 2015 ha allineato il nostro diritto del lavoro e il nostro tasso di contenzioso giudiziario rispetto agli ordinamenti dei maggiori Paesi europei, eliminando uno dei vecchi ostacoli all’afflusso di investimenti esteri in Italia, e senza alcuna perdita di sicurezza per i lavoratori: in particolare il Jobs act non ha determinato un aumento significativo della probabilità di essere licenziati.

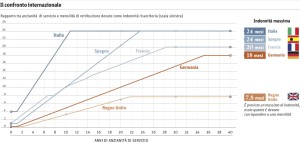

Il costo del licenziamento nei cinque Paesi europei maggiori

Qualcuno, però, anche nel Pd, propone di aumentare gli indennizzi per i licenziamenti ingiustificati.

Con la legge di bilancio del dicembre scorso, abbiamo provveduto, ad aumentare fortemente il costo per le imprese dei licenziamenti collettivi: il relativo contributo obbligatorio all’Inps è stato quasi raddoppiato. Quanto agli indennizzi per i licenziamenti ingiustificati, quelli previsti dalla riforma del 2015 sono pari o superiori a quelli in vigore in tutti i Paesi europei maggiori. Il problema più grave e urgente è che la parte della riforma relativa ai servizi per l’impiego è rimasta al palo in fase di attuazione; e questo non doveva accadere. Onestamente, questo è giusto rimproverarlo ai Governi che ne sono stati responsabili.

Non vede il rischio, nella attuale situazione di confronto tra i partiti, di una omologazione al ribasso dei programmi in tema di lavoro e politiche sociali?

C’è sempre, soprattutto, il rischio che una nuova maggioranza smonti quello che ha fatto la precedente. Spero che invece il nuovo Governo concentri il proprio impegno sul rafforzamento e ampliamento del programma REI, il reddito di inclusione, e sull’implementazione della riforma dei servizi per l’impiego.

Favorire la crescita di un mercato del lavoro dinamico ed equilibrato è uno degli obiettivi del “patto della fabbrica” siglato da Confindustria e sindacati alla vigilia delle elezioni. Come valuta la ripresa del dialogo sociale fra le parti, e quali potrebbero essere gli strumenti legislativi per raggiungere gli obiettivi indicati?

Quell’accordo costituisce un fatto in sé positivo, per la parte in cui costituisce una rivendicazione orgogliosa da parte del sistema delle relazioni industriali della propria autonomia e della propria capacità di darsi le regole. Però nei contenuti dell’accordo vedo anche dei grossi difetti. Innanzitutto l’eccessiva genericità delle enunciazioni: si stenta a individuarne le novità rilevanti sul piano pratico; penso, per esempio, alla parte sul rilancio della partecipazione. Sulla questione centrale della misurazione della rappresentatività effettiva dei firmatari dei contratti collettivi, poi, vedo proprio un errore: là dove il “Patto” sembra affidare al CNEL il compito di definire i “perimetri contrattuali”, ovvero i confini delle “categorie sindacali” nel cui alveo la contrattazione dovrebbe svolgersi. Nel diritto sindacale fondato sull’articolo 39 della Costituzione è il contratto collettivo che preesiste alla “categoria” e che le dà vita; non l’inverso.

Il sindacato è ancora prevalentemente strutturato sul modello della fabbrica tradizionale e dell’ufficio pubblico o privato, mentre il lavoro si sta sbriciolando, e spesso non dispone neppure di un ambiente fisico nel quale svolgersi e crescere. Quali trasformazioni organizzative occorrono per consentire al sindacato di rappresentare i nuovi lavori, il precariato, i rapporti individuali che spesso sostituiscono la contrattazione collettiva?

Occorre tornare a un lavoro difficile di costruzione dell’associazione sindacale nei nuovi ambienti, adattando gli schemi e gli strumenti vecchi alle forme nuove di organizzazione del lavoro e alle nuove esigenze. Per esempio, ai lavoratori della gig-economy occorre un sindacato strutturato in modo un po’ diverso rispetto a quello modellato dallo Statuto del 1970.

I recenti casi delle vertenze Amazon e Foodora mettono in discussione il ruolo della rappresentanza sindacale, che può essere sostituita da un software anonimo e impersonale. Come garantire la rappresentanza e la tutela del lavoratore in queste nuove situazioni, destinate a moltiplicarsi?

I recenti casi delle vertenze Amazon e Foodora mettono in discussione il ruolo della rappresentanza sindacale, che può essere sostituita da un software anonimo e impersonale. Come garantire la rappresentanza e la tutela del lavoratore in queste nuove situazioni, destinate a moltiplicarsi?

Occorre un sindacato che utilizzi di più la rete e sappia fare a meno dei permessi retribuiti. Un sindacato che, soprattutto, sappia costruire attraverso la contrattazione un modello di protezione credibile indicando la strada a un eventuale intervento legislativo, e non aspettando che sia il legislatore a indicare la via da battere.

Un recente studio dell’Ufficio valutazione del Senato che analizza l’impatto delle politiche pubbliche mette in dubbio l’equazione tra flessibilità del mercato e crescita dell’occupazione. Si legge che la flessibilizzazione del lavoro non solo comporta la nascita di un dualismo di mercato tra lavoratori garantiti e non, ma ha anche possibili effetti depressivi sull’economia, poiché l’incertezza del reddito percepito impatta sul livello della domanda aggregata, sia direttamente (per una minore propensione al consumo), sia attraverso una minore capacità di indebitamento.

Il dualismo tra garantiti e non garantiti preesiste a tutte le grandi leggi sul lavoro dell’ultimo quarto di secolo: non sono state né la legge Treu del 1997 né la legge Biagi del 2003 a inventare il contratto di collaborazione autonoma e continuativa, che ha incominciato a essere utilizzato per eludere le protezioni già alla fine degli anni ’70. Le riforme del 2012 e del 2015, poi, hanno determinato il riassorbimento nell’area del lavoro dipendente di circa 200mila co.co.co; e, viceversa, non hanno fatto aumentare neppure di un decimale di punto la probabilità per i lavoratori stabili di essere licenziati. Il modello del rapporto di lavoro che dura per decenni non sta tramontando per colpa della legge che introduce maggiore flessibilità, ma per l’accelerazione fortissima del ritmo di obsolescenza delle tecniche applicate, dei materiali, dei prodotti stessi; per il fatto che le imprese nascono e muoiono molto più rapidamente di quanto avvenisse mezzo secolo fa, per il processo di specializzazione produttiva internazionale. L’evoluzione tecnologica e la globalizzazione accentuano le differenze di produttività e di reddito tra chi sa utilizzare le nuove tecniche e chi no, tra chi è più mobile e chi no, tra chi è in grado di riqualificarsi e chi no.

L’evoluzione tecnologica e la globalizzazione accentuano le differenze di produttività e di reddito tra chi sa utilizzare le nuove tecniche e chi no, tra chi è più mobile e chi no, tra chi è in grado di riqualificarsi e chi no.

È un fatto che la crisi della fabbrica e la flessibilità del lavoro sono anche in Italia la prospettiva del futuro, con ricadute negative evidenti sul welfare complessivo dei lavoratori. Come se ne esce?

Solo chi pensa che siano state le nuove leggi a favorire il crescere delle disuguaglianze e il diffondersi dei rapporti di lavoro precari può pensare che questi fenomeni si possano contrastare semplicemente tornando ad accentuare la rigidità della disciplina legislativa. Ciò che occorre, invece, è un sistema di educazione, formazione e riqualificazione continua efficace, capace di prendere per mano i più deboli per colmare il loro difetto di dotazione iniziale e per consentire loro di muoversi con sicurezza nel mercato del lavoro. Ma per questo occorre che il sistema dei servizi e in particolare della formazione professionale venga assoggettato a un regime molto rigoroso di controllo di efficacia e di selezione degli operatori.

Più precisamente?

Occorre realizzare una anagrafe degli utenti di quel sistema, i cui dati possano essere incrociati con quelli delle Comunicazioni Obbligatorie al ministero del Lavoro, in modo da verificare giorno per giorno e capillarmente il tasso di coerenza fra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi. Questo consentirebbe di attribuire un rating a ogni centro di formazione, a ogni corso; di chiudere i corsi che non producono buona occupazione e concentrare la spesa pubblica su quelli che la producono; di fornire ai giovani che entrano nel mercato del lavoro le informazioni precise che servono loro per individuare i percorsi che portano davvero al lavoro qualificato. Cioè per attivare un servizio di orientamento scolastico e professionale che oggi in Italia manca quasi del tutto: i nostri ragazzi, oggi, compiono le scelte fondamentali per la loro vita futura con la testa nel sacco, senza conoscere nulla del funzionamento del mercato del lavoro e della qualità degli strumenti che si offrono loro per affrontarlo. Ma occorre anche offrire alla maggior parte degli adulti che perdono il posto mancano gli strumenti essenziali per affrontare la transizione verso il lavoro nuovo. Che c’è, anche quando non lo si vede: in Italia si contano in mezzo milione i posti di lavoro scoperti per mancanza di persone che abbiano la capacità di ricoprirli, quelle che chiamiamo situazioni di skill shortage; ma per rendere queste occasioni accessibili servono formazione mirata e assistenza intensiva, che oggi non sappiamo offrire ai giovani che escono dalla scuola e ai disoccupati.