Come il giuslavorista lucchese costruì uno spazio di libertà, e al tempo stesso una scuola di rigore e di chiarezza della scrittura, al servizio della comunità degli studiosi del diritto del lavoro

Comunicazione al convegno promosso, nel decennale della scomparsa di Giuseppe Pera, dalla Fondazione a lui intitolata, 6 ottobre 2017 – In argomento v. anche il mio intervento conclusivo a un’altro convegno dedicato, nel maggio 2016, alla figura del giuslavorista lucchese: Quello che Giuseppe Pera ci ha insegnato; il mio intervento in occasione del conferimento a G.P. della Pantera d’oro della Città di Lucca, nel febbraio 2006: Giuseppe Pera inedito; infine l’introduzione alla raccolta delle sue Noterelle (Giuffrè, 2004): Elogio del tradimento

.

.

Giuseppe Pera

La Rivista italiana di diritto del lavoro era nata nel 1982 dalle ceneri della Rivista di diritto del lavoro, collassata per la brusca defezione della maggioranza dei membri del comitato scientifico, a seguito di una recensione dal contenuto molto controverso. Senonché il nuovo direttore, Aldo Cessari, morì poco più di due anni dopo; l’Editore Giuffré propose dunque di assumere la direzione della rivista a Giuseppe Pera, allora ordinario di diritto del lavoro alla Sapienza di Pisa. Il quale, pur con qualche preoccupazione per gli aspetti pratici di questo gravoso incarico, accettò la proposta.

Era l’epoca in cui spuntavano i primi sistemi di videoscrittura; ma non li usava ancora quasi nessuno. Men che meno Giuseppe Pera, il quale non usava neppure la macchina per scrivere elettrica: usava ancora, e avrebbe continuato a usare per il resto della vita, una gloriosa Olivetti Lettera 22. Internet e la posta elettronica erano comunque di là da venire; tutto doveva essere battuto a macchina su carta e spedito per posta. Poiché l’Editore stava a Milano, era bene che la redazione restasse in questa città. Il neo-direttore pensò dunque che potessi essere io, milanese, a occuparmene.

La professoressa Riva Sanseverino, con la quale mi ero laureato nel ’72 e la cui cattedra avevo incominciato a frequentare due anni dopo come cultore della materia, mi aveva parlato spesso di Giuseppe Pera, suo primo allievo, raccomandandomi di inviargli le mie prime pubblicazioni. A ogni invio da parte mia aveva fatto seguito da parte sua una cartolina con una immagine di Lucca, contenente un ringraziamento e qualche riga di commento: segno che lui aveva effettivamente letto quello che gli avevo inviato (cosa straordinaria: se ricordo bene, l’unico professore cui vidi fare altrettanto nei confronti di uno sconosciuto ragazzetto, qual ero a quell’epoca, era Giorgio Ghezzi). In seguito, sempre per iniziativa della signora Riva, ero andato a trovare Giuseppe Pera in occasione del concorso a cattedre del ’79; e da allora ero stato alcune altre volte nel suo studio di S. Lorenzo a Vaccoli. Ma nulla di più: salvo qualche sporadico scambio epistolare, non c’era stato alcun altro mio contatto con lui, né per ragioni accademiche né per l’attività forense.

Fui dunque sorpreso quando, una sera dell’ottobre ’84, mi chiamò per telefono, cosa mai accaduta prima. Il mio ricordo di quel colloquio è ancora così vivido che quasi risento quelle parole tipiche del suo stile un po’ ruvido, che avrei conosciuto più da vicino negli anni successivi.

“Buonasera, Ichino.”

“Buonasera, professore; che onore essere chiamato da lei.”

“Nessun onore: sto per proporle una rogna. Dopo la morte di Cessari, l’editore Giuffrè mi affida la direzione della Rivista italiana. Le chiedo di farmi da capo-redattore. Gratis, perché l’editore è disposto a pagare qualcosa per la segreteria di redazione, ma non per il capo-redattore: lei e io lavoreremo soltanto per amore della materia. Di solito sono cose che i professori fanno fare ai propri assistenti in università, ripagandoli poi con la cattedra; ma io la avverto subito che non sono in grado di prometterle promozioni; e chi mi conosce sa che, anche se fossi in grado, non gliele prometterei. Non le chiedo una risposta subito: ci pensi e mi richiami quando avrà deciso.” Mi fece quella proposta così: in modo diretto e senza tanti fronzoli. Gli risposi subito accettando la proposta; non avevo messo in dubbio neppure per un istante di accettarla, anche perché la Rivista italiana era allora, insieme alla Rivista giuridica pubblicata dalla Cgil, il periodico trimestrale di dottrina e giurisprudenza più importante in Italia nel campo del diritto del lavoro.

Gli chiesi quali sarebbero stati precisamente i miei compiti. Mi rispose che avrei dovuto trovarmi subito un segretario o una segretaria di redazione; e che poi avrei dovuto curare tutti gli aspetti pratici della redazione: i rapporti con l’editore, la corrispondenza con gli autori, la correzione delle bozze, la gestione del fondo che la Giuffrè assegnava in aggiunta alla retribuzione per una segretaria di redazione a part-time: dodici milioni di lire l’anno (all’incirca l’equivalente di seimila euro attuali). Aggiunse: “In queste cose io sono totalmente incapace: per questo mi affido a lei. Io mi limiterò a scegliere le sentenze da pubblicare e ad assegnarle per il commento, a valutare i saggi che ci verranno proposti per la pubblicazione, o a farli valutare da chi è più competente per materia. In qualche caso li chiederò io a chi di dovere.”

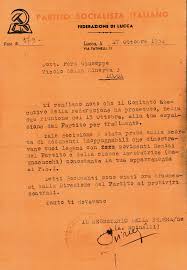

Lettera di espulsione di G.P. dal Psi per “intelligenza col nemico”, 17.10.52

Mi recai dunque a S. Lorenzo a Vaccoli per prendere in carico tutte le carte che l’Editore aveva ricevuto dallo studio di Aldo Cessari e aveva inviato al nuovo direttore. Ho ancora un ricordo nitidissimo anche di questo colloquio diretto con lui nel suo studio tappezzato di libri, con la lettera di espulsione dal PSI per tradimento esposta come un diploma dietro la scrivania, al piano terreno della bella casa in mezzo al verde. Mi disse che voleva una rivista aperta a tutte le scuole accademiche, a tutti gli orientamenti giurisprudenziali e di politica del lavoro, possibilmente anche alle interazioni con le materie contigue della sociologia e delle relazioni industriali. I soli requisiti che uno scritto avrebbe dovuto possedere per la pubblicazione dovevano essere quelli del rigore del ragionamento giuridico, della chiarezza e della non faziosità nei riferimenti bibliografici. Quanto alla giurisprudenza, la rivista doveva cercare di dar conto di tutti gli orientamenti, pubblicando le sentenze importanti quale che ne fosse il contenuto e sempre dando conto compiutamente, nel commento, degli orientamenti precedenti sulla stessa questione, conformi e contrari. Questa linea editoriale non era affatto ovvia. A quell’epoca nel campo del diritto del lavoro – se si escludeva la rivista più antica, Il Diritto del Lavoro, recante ancora nella grafica della copertina il segno della propria nascita nel ventennio corporativo, destinata a estinguersi nel 2006 – il panorama nazionale delle riviste maggiori contenenti il servizio di rassegna della giurisprudenza vedeva, da un lato, Massimario, Notiziario e Orientamenti della giurisprudenza del lavoro che applicavano criteri selettivi comprensibilmente ispirati agli interessi dei rispettivi editori – Confindustria, Associazione Bancaria e Assolombarda –; dall’altra la Rivista giuridica del lavoro, edita dalla Cgil, e Lavoro ’80, espressione della sinistra sindacale milanese, che altrettanto comprensibilmente applicavano criteri selettivi opposti. Nel ’79 Gino Giugni aveva fondato il Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, rivista molto raffinata e autorevole, con una “apertura metodologica preferenziale verso le scuole di politica del diritto e del realismo politico”, ma che pubblicava soltanto scritti dottrinali: non aveva la parte di giurisprudenza, cioè quella dove il confronto tra gli orientamenti giuslavoristici era più immediato e acceso (e che richiedeva un lavoro redazionale pesante quanto oscuro), se non per una rassegna annuale curata dallo stesso Pera con l’aiuto di Riccardo Del Punta. Non era dunque per nulla ovvio che una rivista si proponesse di dare spazio a tutte le voci dottrinali e a tutti gli orientamenti giurisprudenziali. Questo era il compito che Giuseppe Pera assegnava alla Rivista italiana.

Voleva, inoltre, una rivista capace di combattere con il proprio metodo, il proprio stile e i propri contenuti, la faziosità che frequentemente affiorava nella nostra letteratura giuslavoristica, soprattutto ma non soltanto negli apparati bibliografici degli scritti pubblicati. Nel corso dei due decenni in cui sono stato il suo braccio operativo in questo lavoro, mi è accaduto più volte, quando occorreva chiedere a un collega un commento su una novità legislativa o una sentenza importante, di sentirmi dire da Giuseppe: “Prova a sentire se è disponibile Tizio, che non ha pubblicato ancora niente sulla rivista”; oppure “… Caio: da quella zona da anni non riceviamo contributi”. Perché voleva che tutti i giuslavoristi seri sentissero la rivista come propria, ci si sentissero a casa.

Anche per questo fin dai primi anni volle progressivamente allargare il Comitato scientifico – nel quale all’origine i soli giuslavoristi erano Raffaele De Luca Tamajo, Mario Grandi, Federico Mancini, Giuliano Mazzoni, Renato Scognamiglio e Giuseppe Suppiej – in modo che vi fossero rappresentati tutti gli orientamenti maggiori di politica del diritto e tutte le aree geografiche del Paese. E volle sempre che il Comitato scientifico funzionasse per davvero: non solo esso si riuniva regolarmente una volta all’anno, in occasione del convegno dell’Associazione dei giuslavoristi, con la partecipazione dell’Editore Gaetano Giuffrè, ma accadeva con una certa frequenza che i membri del Comitato venissero consultati telefonicamente sulle questioni di particolare rilievo.

Anche per questo fin dai primi anni volle progressivamente allargare il Comitato scientifico – nel quale all’origine i soli giuslavoristi erano Raffaele De Luca Tamajo, Mario Grandi, Federico Mancini, Giuliano Mazzoni, Renato Scognamiglio e Giuseppe Suppiej – in modo che vi fossero rappresentati tutti gli orientamenti maggiori di politica del diritto e tutte le aree geografiche del Paese. E volle sempre che il Comitato scientifico funzionasse per davvero: non solo esso si riuniva regolarmente una volta all’anno, in occasione del convegno dell’Associazione dei giuslavoristi, con la partecipazione dell’Editore Gaetano Giuffrè, ma accadeva con una certa frequenza che i membri del Comitato venissero consultati telefonicamente sulle questioni di particolare rilievo.

Giuseppe era fermissimo nel non ammettere pressioni indebite. Nei primi anni accadeva qualche volta che un collega intervenisse, senza poter portare alcun argomento che non fosse l’appello all’amicizia, in favore di un allievo di cui erano stati rifiutati un saggio, o una nota a sentenza, oppure era stato chiesto di ridurre le dimensioni di uno scritto; la regola era che non si dovevano mai fare scelte di comodo, motivate soltanto dall’esigenza di non scontentare questo o quello. I colleghi non tardarono a capire; e quegli interventi diventarono sempre più rari. Trovo nelle carte della rivista conservate qualche “raccomandazione” da parte del titolare della cattedra cui l’autore afferiva, affinché – “a fini concorsuali” – il suo commento venisse pubblicato di seguito alla sentenza, come nota-articolo, invece che sotto la sentenza, come nota a piè di pagina. Quando questa richiesta arrivava a Giuseppe, lui me la inoltrava con l’indicazione di vedere se fosse il caso di accontentare il collega, ma sempre con l’aggiunta: “non abbiamo alcun dovere”; oppure: “solo se i criteri applicati fin qui lo consentono”.

Solo una volta la pressione di un collega avrebbe fatto arrivare la tensione al calor bianco. Accadde verso la fine del 2004. Franco Carinci aveva proposto per la pubblicazione un proprio articolo che conteneva un apprezzamento molto irriguardoso nei confronti di Umberto Romagnoli; ritenemmo che la rivista potesse e dovesse ospitare dibattiti, anche duri, sul terreno della materia sua propria, ma non dovesse prestarsi a ospitare faide personali. Ponemmo dunque come condizione per la pubblicazione dell’articolo la rimozione dell’invettiva. Franco Carinci – che all’epoca aveva raggiunto il culmine della parabola del suo potere accademico, giungendo a esercitare di fatto una fortissima influenza nella determinazione della composizione delle commissioni concorsuali e degli esiti dei concorsi nel settore del diritto del lavoro – non soltanto non accettò quella condizione, ma si illuse di poter imporre la pubblicazione senza modifiche: al punto che arrivò a fare pressioni in modo molto insistente su molti dei dodici membri del Comitato scientifico della rivista perché “sfiduciassero” il direttore, mettendolo in minoranza. La minaccia non poteva essere sottovalutata, tenuto conto della fine che aveva fatto nel 1980 la Rivista di diritto del lavoro, in conseguenza di uno scontro per alcuni aspetti analogo. Seguirono alcune settimane di fuoco, nelle quali sia Giuseppe sia io ricevemmo da Franco Carinci, che ormai aveva fatto dell’esito di questo braccio di ferro una questione di vita o di morte, telefonate minacciosissime e persino ingiurie sanguinose diffuse per posta elettronica alla comunità giuslavoristica. Ma il Comitato scientifico confermò la decisione del direttore. Nel momento dello scontro più aspro, Giuseppe – che nonostante la prepotenza e le intemperanze di Franco Carinci ne aveva stima – mi disse: “A che serve un direttore se la rivista è esposta alla prepotenza di questo o di quello? Se gli cedessimo, sarebbe lui il primo a disprezzarci; ma io lo conosco meglio di te: lascia che passi questa tempesta in un bicchier d’acqua, e vedrai che tornerà a rispettarci come prima”. Fu così. Quando, qualche mese dopo, incontrai di nuovo Franco Carinci, lui mi si rivolse con grande cordialità, dicendomi di avere molto apprezzato il fatto che non mi fossi offeso per le invettive e ingiurie da lui rivoltemi.

Le mura medioevali di Lucca, dove Giuseppe Pera è nato e vissuto

Giuseppe Pera aveva idee molto precise anche sugli aspetti più banalmente organizzativi del lavoro redazionale, cui attribuiva molto peso: un’altra indicazione che mi diede fin dall’inizio fu quella della rigorosa puntualità dell’uscita dei fascicoli. Mi disse: “Non mi piacciono le riviste che escono ancora con la data dell’anno prima, quando si è già a metà o addirittura alla fine dell’anno dopo”. E mi chiese anche di fare in modo che il quarto numero di ogni anno uscisse insieme all’indice dell’annata, in modo che l’abbonato potesse inviare subito l’intera annata a rilegare, senza dover aspettare il primo fascicolo dell’anno successivo. Cercammo di attuare questa sua direttiva, imponendo a tutti i collaboratori un rigore draconiano nel rispetto dei tempi di consegna e accollandoci un lavoro doppio in settembre e ottobre, per far uscire l’indice dell’annata insieme all’ultimo fascicolo; e ci riuscimmo, a costo di chiudere in tipografia il primo numero di ogni annata prima di Natale dell’anno precedente, il secondo entro la fine di marzo, il terzo entro maggio per tener conto della pausa estiva, e il quarto entro settembre. Ogni fascicolo, mediamente di 400 pagine, richiedeva infatti circa tre mesi per essere stampato, con due “passate” di bozze, di cui la prima affidata agli autori. E qui il merito va soprattutto a Costanza, mia moglie, che poco dopo l’inizio di questa avventura volle parteciparvi di persona come segretaria di redazione, cambiando lavoro: fu lei a curare, oltre all’editing iniziale di ciascun fascicolo, anche la doppia correzione di circa 1600 pagine di bozze ogni anno, in un ciclo continuo che non conosceva mai soste, reggendo questo ritmo senza mai perdere un colpo (neppure quando dovette affrontare due operazioni per un tumore, e le cure seguenti) per quasi un quarto di secolo.

L’Editore Giuffrè, che aveva a Roma la sede della direzione e redazione della rivista mensile Giustizia Civile, dotata di forti entrature negli uffici giudiziari della capitale, era in grado fare copia di tutte le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione in materia di lavoro. Esse presero dunque a essere spedite regolarmente a S. Lorenzo a Vaccoli, dove il direttore le leggeva tutte, ne selezionava mediamente una dozzina al mese tra quelle che riteneva più meritevoli di pubblicazione e le inviava ai commentatori di cui aveva fiducia, per averne una trentina da pubblicare in ciascun numero della rivista, tenuto conto di un dieci-venti per cento di defezioni o inadempienze. Aveva una grossa rubrica con nomi, indirizzo e telefono di tutte le persone disponibili: non solo professori e loro allievi, ma anche persone esterne all’accademia, di cui aveva stima: avvocati, dirigenti dell’Inps, dirigenti d’azienda. A tutti chiedeva chiarezza e concisione; da molti – soprattutto i più giovani – temeva l’invio di commenti troppo lunghi, “utili più a chi li scrive per fini concorsuali, che ai lettori della rivista per mettere a fuoco gli orientamenti della giurisprudenza”. Spediva la sentenza con un biglietto graffato sulla prima pagina (scritto per lo più sul retro di pagine di vecchie sentenze tagliate a metà) nel quale forniva in genere indicazioni telegrafiche sul contenuto della sentenza e talvolta anche su precedenti conformi o difformi.

Solo ad alcuni collaboratori di cui più si fidava scriveva su quel biglietto “mandi direttamente a Ichino”; gli altri dovevano restituire la sentenza con la nota a lui, che dopo il controllo inoltrava a me, talvolta con l’indicazione di correzioni o integrazioni da apportare “d’ufficio”. Raramente accadeva che la nota venisse respinta; in questo caso il direttore me lo comunicava, qualche volta avvertendo che aveva depennato l’autore dalla lista dei collaboratori abituali di cui avvalersi. Accadeva spesso che una o più parti del dattiloscritto fossero sbarrate con una riga di biro rossa, a indicare digressioni inutili. Ricordo anche alcuni casi in cui la biro rossa del direttore sopprimeva nove decimi del commento, salvandone soltanto una mezza paginetta, contenente poco più che i precedenti giurisprudenziali e i riferimenti dottrinali essenziali sull’argomento. In quei casi Pera scriveva a me: “spieghi lei le ragioni inderogabili di spazio”; e a me toccava telefonare al malcapitato commentatore per chiedergli l’autorizzazione a pubblicare il suo commento ridotto da una decina di pagine a poche righe. Ma quasi tutti accettavano di buon grado la mannaia del direttore, facendosene una ragione e traendone insegnamento per la collaborazione successiva.

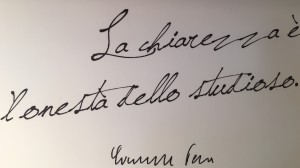

Per la “parte prima” della rivista, quella riservata ai saggi di dottrina, il discorso era diverso: arrivava infatti alla rivista una quantità di proposte di pubblicazione di due o tre volte superiore rispetto allo spazio disponibile. E occorreva dire molti no. Il criterio della selezione era innanzitutto quello della chiarezza: Giuseppe Pera odiava gli scritti astrusi, ma diffidava anche di quelli troppo astratti, che non andavano – diceva lui – “direttamente alla cosa”, cioè si esimevano dallo spiegare le conseguenze pratiche di un ragionamento concettoso.

Per la “parte prima” della rivista, quella riservata ai saggi di dottrina, il discorso era diverso: arrivava infatti alla rivista una quantità di proposte di pubblicazione di due o tre volte superiore rispetto allo spazio disponibile. E occorreva dire molti no. Il criterio della selezione era innanzitutto quello della chiarezza: Giuseppe Pera odiava gli scritti astrusi, ma diffidava anche di quelli troppo astratti, che non andavano – diceva lui – “direttamente alla cosa”, cioè si esimevano dallo spiegare le conseguenze pratiche di un ragionamento concettoso.

Avevamo stabilito il limite massimo delle trenta pagine a stampa per ogni articolo e avevamo dunque spazio per quattro o cinque articoli in ogni fascicolo. Almeno uno di questi doveva essere di un non cattedratico: uno spazio riservato ai giovani migliori. Per il resto, tra gli articoli pubblicabili la scelta cadeva su quelli dedicati a temi nuovi o particolarmente d’attualità, e sugli autori che da più lungo tempo non avevano scritto per la rivista. In vent’anni di sua direzione non gli ho mai visto respingere un solo articolo a causa dell’orientamento di politica del lavoro che vi si esprimeva. Mentre gliene ho visti far riscrivere molti per colmare lacune, chiarire passaggi oscuri, oppure individuare le conseguenze pratiche di discorsi astratti.

Un altro principio che ogni tanto Giuseppe enunciava e a cui si è sempre attenuto era questo: “una rivista giuridica non deve mostrare nei contenuti il segno della presenza del suo direttore: questi deve essere soltanto il garante di uno spazio di libertà di espressione”. Ma uno spazio, nella Rivista italiana, che recava il segno fortissimo della personalità del direttore c’era: era quello costituito dalla rubrica delle Noterelle posta, in ciascun fascicolo, alla fine della parte prima. Le Noterelle nascevano così: nel corso del trimestre lui si annotava su di un foglio ciascun tema cui intendeva dedicare un commento, una riflessione, qualche volta spillando al foglio anche un documento o un ritaglio di giornale, su qualsiasi possibile argomento di attualità; poi, quando lo avvertivo che stavamo per chiudere il fascicolo (la consegna era: “lei mi avverta con una settimana di anticipo sulla chiusura e io entro 48 ore gliele spedisco”), si metteva alla sua Olivetti Lettera 22 e stendeva le noterelle di getto, una dietro l’altra, credo senza neppure rileggerle, poiché affidava il dattiloscritto alla signora Elvira per la rilettura e correzione prima della spedizione. In quelle pagine si esprimeva in totale libertà l’animo di Giuseppe, la sua etica di giurista, di docente, di avvocato, di cittadino; ma anche il suo spirito toscanaccio arguto e mordace. Quando l’Editore fece un sondaggio tra gli abbonati sui contenuti, pregi e difetti della Rivista, le Noterelle risultarono costituire la rubrica di gran lunga più letta e apprezzata.

Nel corso dell’estate del ’91 Giuseppe mi invitò a fare una lunga, bellissima passeggiata sul sentiero che corre lungo la cresta erbosa da Cutigliano all’Abetone; nel corso della quale mi disse che dal primo numero della rivista dell’anno successivo sarei stato indicato come vicedirettore. Motivazione: “Perché sto invecchiando, posso crepare in qualsiasi momento, e voglio che sia chiaro a tutti che il prossimo direttore sei tu” (forse fu proprio in quell’occasione che mi propose di passare al “tu”). Da allora incominciò ad accadere sempre più frequentemente che Giuseppe dicesse che quello era l’ultimo anno, poi si sarebbe ritirato; ciò che gli veniva ogni volta recisamente vietato dal Comitato scientifico. Nel 2001 si spogliò del compito molto gravoso della selezione delle sentenze, che il magistrato del lavoro Luigi De Angelis generosamente si assunse. Nel corso del 2002 manifestò la sua intenzione di ritirarsi in modo più deciso del solito: accettò di rimanere direttore solo a condizione che la stessa carica venisse assunta formalmente anche da me, con l’aggiunta della qualifica di “responsabile”.

Continuò, però, a scrivere regolarmente le Noterelle ancora per tre anni. Finché in quelle destinate al secondo fascicolo del 2005 non ne inserì un’ultima che riporto qui integralmente:

Un invito affettuoso disatteso. – Nell’introduzione alla raccolta delle mie Noterelle pubblicata a novembre, Pietro Ichino mi invitava a continuare a scriverle fidando nell’affetto dei lettori e ignorando il tempo che passa. Lo ringrazio; e con lui ringrazio i tanti amici che in questa rubrica mi hanno seguito per vent’anni. Ma la mia scelta è un’altra. Voglio essere io a stabilire quale ha da essere l’ultima noterella. Ora, per tanti motivi, coi quali non voglio tediare i lettori anche perché sono motivi che riguardano me soltanto, stabilisco che l’ultima sia questa.

.