Cosa può fare la gauche europea per non guardare all’indietro e farsi inghiottire dal populismo – Proporre una declinazione del globalismo attenta all’equilibrio tra meriti e bisogni – Mettersi, credendoci per davvero, alla guida di una Europa più unita

.

Articolo di Enrico Morando, viceministro per l’Economia, pubblicato sul Foglio del 5 maggio 2017 – Dello stesso Autore v. anche, su questo sito, Una strategia per le riforme dopo il disastro del 4 dicembre .

.

Enrico Morando

Noi riformisti abbiamo subìto pesanti sconfitte. Cresce, nel nostro campo, lo smarrimento. Se vogliamo rilanciare la nostra iniziativa, c’è una sola cosa da fare: rimettere la nostra strategia in un rapporto di coerenza con la realtà, per dare più efficacia alla nostra azione riformatrice. Il terreno su cui lavorare è innanzitutto quello della cultura politica della sinistra. Quella vecchia non fornisce più coordinate che ci consentano di capire e di agire. Quella nuova – che aveva animato la fase costituente del PD, a partire dal Lingotto – non è stata coltivata. Lo smarrimento nasce da qui. Smarrimento di fronte all’enorme disordine che regna nel mondo. Un disordine pericoloso.

Siamo infatti nel pieno di un processo di trasformazione che ci ha colti largamente impreparati: la distruzione creatrice di Schumpeter – quella gigantesca ondata di innovazione che, combinando tra loro una serie di invenzioni tecniche nate contemporaneamente in campi diversi, “genera un salto sensazionale nella gamma di opportunità a disposizione del genere umano” -, ha da tempo assunto a proprio contesto non la dimensione nazionale, ma quella globale. Le conseguenze sono davvero sconvolgenti. Ad ogni passaggio di fase, nella lunga storia del capitalismo, la distruzione ha creato disoccupazione, impoverimento, tragedie sociali di cui sono stati vittime i perdenti, proprio mentre la creazione determinava forte aumento di produttività, crescita dei redditi e maggiori opportunità per i vincenti.

In un passato relativamente recente, però, la contestualità di tempo e di luogo – lo Stato nazione – ha consentito di produrre, attraverso l’azione consapevole dei riformisti, tutti quei mutamenti di contesto che sono serviti per mitigare le conseguenze più negative della distruzione creatrice, senza soffocare le sue potenzialità positive. Nei trenta gloriosi del ‘900, ad esempio, la “distruzione creatrice” ha certamente operato, vecchi modi di produzione sono stati spazzati via, milioni di persone sono passati dall’occupazione agricola a quella industriale, la produttività totale dei fattori si è accresciuta, ma lo Stato nazionale e, in esso, le politiche “socialdemocratiche” di piena occupazione e Stato Sociale hanno garantito al capitalismo una “organizzazione” (Prem Shankar). Ne è nato il secolo socialdemocratico: la spinta alla maggiore efficienza economica si è combinata con la spinta all’eguaglianza, determinando sviluppo quantitativo e qualitativo. Ma cosa resta di tutto questo, quando il teatro della “distruzione creatrice” diventa il mondo, così che la creazione determina i suoi effetti benefici su di un territorio, mentre la distruzione di lavoro, ricchezza, opportunità avviene a migliaia di chilometri di distanza, in un altro continente? Quando il nuovo “scoppio” (Schumpeter) di innovazione crea le premesse e le condizioni per la globalizzazione, il capitalismo perde la sua “organizzazione”: cioè istituzioni politiche (Stato nazionale e democrazia competitiva), ed economiche capaci di mettere limiti e rimedi alla sua cecità in materia di effetti sociali del suo operato.

La sinistra, messa di fronte a questo radicale mutamento del contesto in cui opera, deve dunque scegliere tra due strade alternative. La prima, è quella della “reazione”, in senso tecnico: tentare di favorire il ritorno alla “organizzazione” precedente. Parola d’ordine: vade retro, globalizzazione. Troppa sofferenza sociale. Troppo disuguaglianza. Troppo miseria culturale. Troppi rischi non padroneggiabili. Usando un linguaggio antico – quello che si usava nel PCI – si può dire che si tratta di una linea che tenta certamente di fornire una risposta alle nuove, drammatiche contraddizioni sociali, ma non può avere successo, perché “ostacola lo sviluppo delle forze produttive”. Una linea, dunque, che affonda le sue radici in problemi reali – le fabbriche che chiudono; la parte della forza lavoro meno istruita che fatica a trovare lavoro e, se lo trova, lo trova instabile e mal pagato; la distanza crescente nel livello dei redditi, dei patrimoni e della istruzione –, ma appare velleitaria anche a chi la sostiene. La istintiva ribellione alla “ingiustizia”, unita alla impraticabilità delle (presunte) soluzioni, è il migliore brodo di cultura per il diffondersi di una vecchia malattia della sinistra: il massimalismo del “tutto o niente”. Quello che… siccome “tutto” è irraggiungibile, allora manifestiamo e testimoniamo… Si tratta di una posizione che emerge e tende ad affermarsi in tutta Europa e negli Stati Uniti: non si comprende altrimenti come il Labour sia saldamente finito nella mani di Corbyn (sì, d’accordo, c’è stato l’errore di Blair sull’Iraq. Ma di lì a…). Come le primarie del P.S.F. abbiamo assegnato una netta vittoria ad Hamond. E come un socialista massimalista europeo come Sanders abbia quasi vinto quelle del Partito dell’asinello in USA.

Non può sorprendere che questa posizione finisca spesso per confondersi – vedi alla voce Mélenchon – con quella dei populisti di tutt’altra matrice: se è vero che il populismo cerca colpevoli da additare alla rabbia del popolo, mentre il riformismo cerca cause da rimuovere, è difficile non vedere come il linguaggio del massimalismo – tra accuse ai riformisti di “tradimento” e individuazione di “complicità”, consapevole o meno, col nemico – presenti più di un’assonanza con quello populista.

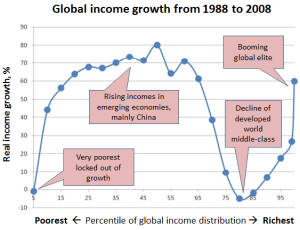

L’elefante di Milanovic

La seconda, è quella orientata a fornire al capitalismo globale della nuova fase una organizzazione, del tutto nuova rispetto a quella del secolo socialdemocratico, ma altrettanto efficace nel fornire risposte in termini di democrazia politica, diffusione delle opportunità e accesso al lavoro sicuro e ben remunerato. A ben vedere, è il contrario di quella adesione acritica alla globalizzazione che è stata imputata – anche a causa dei suoi errori e dei suoi limiti – alla sinistra della Terza via: si tratta di affrontare, alla luce dei nostri ideali di libertà, eguaglianza e solidarietà, i problemi che ci sono proposti dalla curva dell’elefante di Milanovic (vedi alla figura qui a sinistra). Se siamo di sinistra, non possiamo dolerci del primo e più grande risultato ottenuto dalla globalizzazione: miliardi di persone che prima non mangiavano ora possono farlo (la fase montante della curva di Milanovic). Ma non possiamo non vedere che, specie in Occidente, milioni di lavoratori perdono reddito e sicurezza e sentono come un’offesa insopportabile l’arricchimento della esigua minoranza dello 0,1%, (che sta sulla punta della proboscide).

Se vogliamo vincere questa sfida – prima quella dentro la sinistra e poi quella con il populismo – è innanzitutto necessario assumere la dimensione europea come teatro della nostra iniziativa. Altro che No Euro: Europa prima di tutto.

Lo stato dell’Unione è, ad oggi, sconsolante? A parte il fatto che non è del tutto vero – la necessità di rispondere alla Grande Recessione ha costretto a fare qualche significativo passo in avanti (l’Unione bancaria e la politica monetaria della BCE “coordinata” a livello globale) -, sembrano emergere segnali incoraggianti (Macron e Schulz). In ogni caso, resta il punto essenziale. O l’Europa – guidata dalla sinistra riformista, che compete per il governo, nel sistema a democrazia competitiva, con un centro destra a sua volta europeista – è in grado di proporre se stessa tra i principali protagonisti di una nuova forma di governo globale, o ne risulterà compromessa irrimediabilmente la possibilità stessa di sollevare da terra le vittime della globalizzazione, conservandone al tempo stesso il dinamismo economico, sociale e culturale. Hic Rhodus, hic salta.

C’è un principio guida – o, meglio, una sorta di sistema di valutazione delle politiche – che possa essere adottato dai riformisti, per realizzare quella radicale innovazione di visione e programma che è condizione sine qua non del successo nell’iniziativa per fornire una “organizzazione” al capitalismo globale? Cambiato il moltissimo che c’è da cambiare, penso che il riferimento al merito e al bisogno – adottato molti anni or sono dal PSI sulla base della elaborazione sviluppata su Mondoperaio e tradotto nella Conferenza di Rimini del 1982 – possa esserci d’aiuto.

Claudio Martelli e Bettino Craxi

La proposta del PSI di Craxi e Martelli si organizzò allora attorno all’idea che la strategia riformista – la politica del PSI – potesse essere in grado di realizzare l’alleanza tra i portatori del merito – che garantivano il dinamismo economico, culturale e civile nella società capitalistica –, e i portatori del bisogno, perennemente a rischio di esclusione per ragioni di tipo economico e, sempre di più, di tipo culturale.

A bene vedere, la vecchia sinistra resta dentro questo schema, quando propone di prendere atto delle radici sociali del NO e del successo elettorale dei 5 Stelle, e di spostare “a sinistra, a favore del bisogno”, l’asse delle nostre politiche.

Cos’è che non funziona in questo ragionamento? Molti sottolineano la sua insostenibilità sul piano fiscale (dove prendiamo i soldi necessari, se il debito, almeno in Italia, è così grande?). Altri la sua impraticabilità politica, per difetto di capacità di rappresentanza (non c’è più la sinistra “automaticamente” rappresentativa dei più deboli, un po’ per ragioni soggettive, un po’ per ragioni oggettive; e non ci sono forze “di centro” che rechino alla sinistra che si sposta sul bisogno i numeri per governare).

Argomenti che hanno qualche fondamento, ma non appaiono decisivi. La mia opinione è che, a non funzionare più, sia l’idea di alleanza tra merito e bisogno.

L’idea di alleanza tende infatti a far pensare – e fa pensare perché è in larga misura figlia di questa ispirazione – che esistano politiche per promuovere il merito, essenziali per garantire crescita e dinamismo economici; e politiche per il bisogno, essenziali per garantire una migliore coesione sociale, attraverso la redistribuzione a favore degli esclusi dei frutti della crescita economica.

Irene Tinagli

La politica del partito riformista, in questo schema, è quella che garantisce la compresenza – nell’agenda di governo – di entrambe queste politiche, facendole progredire in parallelo. Ora privilegiando le une, ora le altre, attraverso una costante azione di giustapposizione. Per sostenere che tutto ciò non funziona, userò una frase di Irene Tinagli, in un recente convegno di Libertàeguale: “perché dobbiamo attendere che le vittime della globalizzazione siano a terra, per “vederle” e cercare di intervenire? Dobbiamo impostare “a monte” la nostra politica, mutare la sua stessa natura, per far sì che essa agisca “prima” – in senso temporale e in senso qualitativo – che le persone cadano vittime del processo di innovazione”.

Pietro Ichino, nella stessa occasione, ha chiarito che il Jobs Act è stato concepito – esattamente in questa chiave – su tre gambe: due autoapplicative (articolo 18 e connessi e indennità di disoccupazione di tipo universalistico); la terza (l’assegno di ricollocazione in mano al lavoratore, da spendere sia presso strutture pubbliche, sia in strutture private), orientata a rafforzare sul mercato il lavoratore disoccupato e quindi radicalmente innovativa rispetto al tradizionale approccio assistenzialistico. Risultato: le prime due gambe si muovono, ma la terza è sostanzialmente bloccata dalla incapacità (non volontà? Pervicace resistenza?) della Pubblica Amministrazione di settore, a partire dalla dirigenza, di riorganizzare se stessa per la gestione di questo nuovo approccio. Un esito che – ha concluso Ichino – diffonde sfiducia sulla possibilità stessa di mettere in atto politiche davvero innovative. Cioè, aggiungo io, politiche che non giustappongano merito e bisogno, ma li integrino fin dall’inizio come i due fili che, indissolubilmente uniti, compongono il tessuto (la strategia riformista).

La nostra esperienza di governo ci fornisce molti altri esempi, da cui si può trarre la stessa conclusione. Ho descritto puntualmente in un nota consultabile sul sito di LibertàEguale la vicenda delle detrazioni fiscali per investimenti delle famiglie in ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico nelle abitazioni. Si tratta del più efficace incentivo messo in atto dallo Stato italiano negli ultimi decenni: molto oneroso per le finanze pubbliche, ma estremamente efficace nel sostenere la domanda interna (effetto economico), il miglioramento dell’ambiente (riduzione delle emissioni), la dotazione patrimoniale delle famiglie (la casa ristrutturata e più efficiente vale di più e apre alla famiglia possibilità di consumo oggi precluse dalle dimensioni della spesa per riscaldamento).

La nostra esperienza di governo ci fornisce molti altri esempi, da cui si può trarre la stessa conclusione. Ho descritto puntualmente in un nota consultabile sul sito di LibertàEguale la vicenda delle detrazioni fiscali per investimenti delle famiglie in ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico nelle abitazioni. Si tratta del più efficace incentivo messo in atto dallo Stato italiano negli ultimi decenni: molto oneroso per le finanze pubbliche, ma estremamente efficace nel sostenere la domanda interna (effetto economico), il miglioramento dell’ambiente (riduzione delle emissioni), la dotazione patrimoniale delle famiglie (la casa ristrutturata e più efficiente vale di più e apre alla famiglia possibilità di consumo oggi precluse dalle dimensioni della spesa per riscaldamento).

Dove sta, dunque, il problema? È semplice: le detrazioni IRPEF lasciano fuori le famiglie incapienti, proprietarie degli appartamenti nei grandi palazzi anni ’50-’60-’70. Le conseguenze di questa oggettiva discriminazione sono molto grandi, in negativo, e fanno da puntuale contraltare a quelle positive appena elencate. Con ovvie conseguenze sul piano politico: chi possiede e abita uno di questi appartamenti nei grandi palazzi e non può accedere alle forti agevolazioni statali, cosa potrà pensare di una politica che spende tanti soldi pubblici per aiutare chi sta meglio di lui (spesso, molto meglio)?

Nella stessa Nota ho illustrato la proposta che cerca di correggere la legislazione vigente, al fine di favorire gli interventi di ristrutturazione anche nei palazzi oggi di fatto esclusi. Ma la domanda che qui ci interessa è: perché solo ora ci rendiamo conto dei limiti gravi di questo intervento, di cui pure vantiamo, e a giusta ragione, il successo? La risposta, anche in questo caso, è facile: perché abbiamo pensato che all’intervento per le famiglie relativamente più forti – IRPEF capiente e case unifamiliari o con pochi appartamenti – avrebbe poi potuto e dovuto accompagnarsi un’iniziativa di tipo “sociale”, sul versante dell’edilizia popolare. Non una politica, variamente articolata. Ma due politiche, da far progredire parallelamente.

Un terzo esempio ci viene dalla Buona Scuola. Tre i suoi capisaldi: autonomia effettiva degli istituti scolastici; valutazione sistematica di tutto e di tutti; rapporto scuola-territorio, anche al fine di realizzare un’efficace alternanza scuola-lavoro. Tre obiettivi sostenuti da una spesa aggiuntiva di tre mld l’anno. Non pretendo di tirare un bilancio, dopo pochi mesi di applicazione. Ma, usando il criterio di valutazione che sto proponendo, un limite appare evidente fin dall’inizio: non c’è intreccio tra merito e bisogno, nella costruzione del tessuto della Buona Scuola.

Eppure, approfittando del carattere “centralistico” della struttura pubblica che fornisce il servizio istruzione, niente avrebbe impedito di selezionare – sulla base di trasparenti criteri di tipo economico, sociale e culturale – una certa quantità di istituti scolastici nei quali concentrare più risorse finanziarie, al fine di impiegarvi – sotto il vincolo della permanenza duratura – il personale dirigente e insegnante migliore, cui riconoscere migliori stipendi (almeno il 30% in più) e carriere differenziate. È significativo che il tema non si sia neppure proposto, quasi che l’esperienza individuale e collettiva non avesse dimostrato che – nel campo della istruzione – è particolarmente applicabile il principio che era caro a Ermanno Gorrieri: se si fanno parti eguali tra disuguali, non ci si possono attendere effettivi esiti in termini di equità.

La politica del partito riformista – possiamo dunque concludere, alla luce di questi esempi – deve essere sottoposta, assieme alle politiche, ad una sorta di “test del merito e del bisogno”: l’una e le altre saranno coerenti con le esigenze proposteci dalla fase attuale dello sviluppo se – in generale e partitamente – costituiranno il telaio che compone, in un unico ordito, il bisogno e il merito.

Fin qui, su di una nuova cultura politica, da mettere a base di una profonda revisione delle politiche dei riformisti. Per riconciliare effettivamente innovazione e progresso. Che non sono sinonimi, anche se spesso proprio noi riformisti abbiamo dato l’impressione di considerarli tali. Su queste basi, possiamo rilanciare un’iniziativa riformista che non sia e non appaia subalterna al nazionalismo populista. Il contrario, dunque, di ciò che la vecchia sinistra ci suggerisce di fare: mettiamoci sulla loro stessa lunghezza d’onda, altrimenti ci mangiano il terreno su cui posiamo i piedi. Qualche cedimento in questo senso c’è stato -l’Europa come fonte dei limiti della nostra azione di governo; la riforma costituzionale spiegata più per i suoi effetti di riduzione dei costi della politica che per il superamento della doppia Camera politica-, ed è servito soltanto a rafforzare le ragioni di chi ha fatto di queste posizioni l’architrave della sua “proposta” politica. Prendiamo il tema cruciale dell’Europa. Certo che l’orientamento della politica economica e fiscale seguito in questi anni dagli organismi di governo dell’Unione non ha consentito di sfruttarne le potenzialità-le dimensioni del mercato unico; la migliore tenuta della coesione sociale, a paragone con gli USA- ed ha esaltato i difetti e i limiti della costruzione comunitaria. Ma se diciamo: “Europa prima di tutto, nessuna salvezza fuori e senza l’Europa”, allora la nostra voce non può, neppure per un attimo, confondersi con quella di chi vuole l’Europa principale problema, non fonte essenziale di nuove soluzioni di “progresso”.

Se si ragiona così, si vede meglio anche l’urgenza di una diversa impostazione della polemica contro le posizioni dei populisti. È vero: esse variano continuamente, seguendo le indicazioni che vengono dalle macchine che registrano le oscillazioni dei Grandi Dati sulle preferenze del popolo. Ma hanno delle costanti, che non cessano di essere tali solo perché sono a loro volta figlie della attenta registrazione di sensibilità popolari di più lungo periodo. Due, ad esempio: a- per recuperare competitività basterebbe recuperare sovranità monetaria; e b- per uscire dal tunnel del debito pubblico troppo grande basta procedere ad una sua ristrutturazione. La prima costantemente presente sul blog di Grillo, fin dagli esordi del Movimento cinque Stelle; la seconda cara alla sinistra-sinistra, in tutte le sue molteplici espressioni organizzative.

La risposta più diffusa a queste ipotesi, nei talk show televisivi, è quella che le liquida in pochi secondi (i tempi della politica spettacolo) come “fonti certe di incalcolabili catastrofi”. Punto.

Noi riformisti possiamo avere la meglio solo se il nostro terreno è: cause, soluzioni, competenza, qualità…Quindi, sulla soluzione “via dall’Euro, torniamo alla moneta nazionale”, dobbiamo: a-riconoscere che, almeno nell’immediato, la forte svalutazione della moneta che ne seguirebbe aiuterebbe certamente le esportazioni (che, peraltro, non vanno malissimo, anche usando l’euro). Ma questa soluzione, per risultare davvero efficace, dovrebbe necessariamente passare per un forte ridimensionamento dei salari, che non dovrebbero crescere quando (e quanto) la moneta nazionale “rinata” si svaluta, pena lo svanire degli spazi di recupero di competitività cui è ispirata la proposta di fuoriuscita dall’Euro. Conclusione: l’abbandono dell’Euro (e il ritorno alla Lira) non è “folle” o “irrealistico”; è una proposta che implica il drastico taglio dei salari. I proponenti non sono sprovveduti.

Noi riformisti possiamo avere la meglio solo se il nostro terreno è: cause, soluzioni, competenza, qualità…Quindi, sulla soluzione “via dall’Euro, torniamo alla moneta nazionale”, dobbiamo: a-riconoscere che, almeno nell’immediato, la forte svalutazione della moneta che ne seguirebbe aiuterebbe certamente le esportazioni (che, peraltro, non vanno malissimo, anche usando l’euro). Ma questa soluzione, per risultare davvero efficace, dovrebbe necessariamente passare per un forte ridimensionamento dei salari, che non dovrebbero crescere quando (e quanto) la moneta nazionale “rinata” si svaluta, pena lo svanire degli spazi di recupero di competitività cui è ispirata la proposta di fuoriuscita dall’Euro. Conclusione: l’abbandono dell’Euro (e il ritorno alla Lira) non è “folle” o “irrealistico”; è una proposta che implica il drastico taglio dei salari. I proponenti non sono sprovveduti.

Contano evidentemente sul fatto che lo siano i loro avversari e gli elettori. Veniamo ora alla ristrutturazione del debito pubblico. Anche in questo caso, le evocazioni di catastrofi incombenti non servono. Servono argomenti. In primo luogo, chiamiamo le cose con il loro nome: ristrutturare il debito vuol dire non pagarlo, o almeno non pagarlo tutto. La storia economica è piena di episodi di Sovrani che non hanno pagato-per nulla o in parte-i loro debiti. Quindi, accettato il fatto che un grande debito pubblico è effettivamente un problema, e che ridurlo gioverebbe, bisogna verificare quali siano le conseguenze certe di una iniziativa di sua “ristrutturazione”. La prima: non pagare una quota di debito pubblico è perfettamente equivalente alla imposizione di una patrimoniale. Più è grande la quota di debito non pagato, più l’imposta patrimoniale è pesante. Si tratterebbe però di una imposta patrimoniale che, invece di gravare su tutti i patrimoni, mobiliari e immobiliari, graverebbe solo su chi ha avuto il torto di impiegare i suoi soldi in patrimonio mobiliare pubblico (i titoli di Stato). Meglio: si tratterebbe di un’imposta patrimoniale straordinaria che graverebbe di più sulle famiglie che presentano uno squilibrio – a favore dei titoli di debito pubblico- nella composizione del loro patrimonio mobiliare. E la Relazione annuale di Banca d’Italia, da molto tempo, ci informa che queste famiglie sono -tra quelle dotate di patrimonio mobiliare- quelle meno ricche per patrimonio complessivo. Con tanti saluti al principio di progressività del prelievo, così caro (quasi sempre impropriamente) alla sinistra-sinistra.

Accertato che di un’imposta patrimoniale si tratta, possiamo facilmente individuare una seconda implicazione necessaria della proposta di ristrutturazione: si tratta di una soluzione che discende in linea diretta dalla politica di austerità. Con tutte le necessarie conseguenze sul terreno della occupazione e della domanda interna. Non c’è infatti alcuna ragione per distinguere questa speciale imposta da altre soluzioni che-nel determinare significativi aumenti di pressione fiscale totale – deprimono l’economia per l’effetto dei “moltiplicatori” della politica fiscale.

In conclusione: è un’imposta e, come tutte le imposte, se è incisiva, riduce il prodotto potenziale. Anche in questo caso, coloro che sostengono questa via “facile” di fuoriuscita dal debito conoscono perfettamente queste implicazioni della loro proposta. Se non ne parlano, è solo perché noi riformisti abbiamo accettato il terreno di confronto che ci è stato proposto -lo slogan, la soluzione propagandistica-, e non quello a noi congeniale: le cause e la natura del problema; gli effetti attesi della soluzione; la pronta disponibilità a correggere in presenza di negativi effetti non attesi….

Tutta la nostra politica – e ciascuna delle nostre politiche – deve fare questo salto di qualità. A partire dalla nostra linea di comportamento e iniziativa sull’Unione Europea. È tempo di affrontare a viso aperto due temi che ci vengono sistematicamente proposti nello sviluppo della nostra relazione con l’Europa: da un lato, la raccomandazione circa l’esigenza ineludibile di “fare bene i compiti a casa”, se vogliamo risultare credibili; e, dall’altro, l’invito ad essere realisti sopra l’effettiva possibilità di compiere significativi passi in avanti sul terreno dell’unità politica.

Sul primo punto, riconosco il fondamento delle critiche che ci sono rivolte. Paradossalmente, esse riguardano assai più ciò che diciamo, che ciò che abbiamo fatto. Come sul Fiscal Compact: “non integriamolo nei Trattati”. Se con questa affermazione si vuole sostenere l’esigenza di una sua modificazione, attraverso un accordo con gli altri Paesi membri, nulla quaestio. Purchè si riconosca che ciò che davvero rileva, nel Fiscal Compact e nel Six Pack (il vincolo a condurre la politica di bilancio in modo che essa abbia sempre un’intonazione anticiclica, realizzando avanzi in tempo di crescita, per poter realizzare disavanzi in tempo di stagnazione-recessione), è stato incorporato nel nuovo articolo 81 della Costituzione Repubblicana (sì, non abbiamo fatto il referendum, perché è stato approvato con i due terzi dei voti favorevoli di entrambe le Camere). Qualcuno pensa davvero che i riformisti possano contrastare l’ondata del nazionalismo populista proponendo di tornare al vecchio articolo 81, che semplicemente non era una regola fiscale, poiché poteva essere -ed è stato- interpretato come compatibile con l’uso dell’indebitamento per coprire nuova spesa? C’è chi lo propone. Ma sta dall’altra parte della barricata, rispetto alla nostra.

Sulla tenuta dei conti in questi ultimi tre anni, invece, penso sinceramente che dovremmo andare un po’ più fieri dei risultati raggiunti: attraverso l’intonazione moderatamente espansiva della politica fiscale-con avanzi primari sempre molto più elevati della media, da circa 20 anni; con un costante abbattimento dell’indebitamento strutturale, sia pure più lento di quello previsto dagli accordi europei (giustamente interpretati, anche dagli stessi organismi comunitari, alla luce delle regole sulla flessibilità)-, abbiamo potuto realizzare tutto il consolidamento di finanza pubblica compatibile con il necessario sostegno alla crescita. Obbligati a passare tra Scilla (consolidamento fiscale) e Cariddi (non deprimere la crescita) abbiamo talvolta rischiato di perderci, ma non abbiamo cambiato direzione. I risultati (Rapporto OCSE) sono dalla nostra parte. Ma il difficile deve ancora venire: tra le scelte necessarie per ridurre drasticamente la pressione fiscale sul lavoro e sull’impresa, in modo strutturale, c’è o non c’è – assieme al più efficace contrasto dell’evasione e ai risparmi da Revisione della spesa pubblica realizzata per via amministrativa, non solo per via di innovazione legislativa-, la ricomposizione del prelievo sulle diverse basi imponibili? La mia tesi è che sia letteralmente assurdo conservare – nel medio periodo – il triste primato del prelievo sul lavoro e sull’impresa (siamo tra i primi nell’Unione a 27), assieme a quello, altrettanto triste, relativo al gettito da prelievo sui consumi (ventiduesimi su 27). Il problema – come si è visto – non era la piccola correzione che dovevamo fare nel 2017 e la presenza (o l’assenza), tra le misure che la realizzassero, di infinitesimali aumenti di accise. Il tema su cui vale la pena di discutere, è molto più rilevante: nei prossimi anni, vogliamo realizzare un drastico riequilibrio pro-crescita e pro-labour tra prelievo sul lavoro e impresa (da diminuire, e non di poco) e prelievo sui consumi? La strada da battere per conseguirlo è quella del migliore contrasto all’evasione, attraverso la tendenziale obbligatorietà della fatturazione elettronica, anche per i rapporti tra privati. Senza considerare tabù il tema della ridislocazione dei diversi beni e servizi tra aliquota ordinaria e aliquota agevolata del 10%.

Sulla tenuta dei conti in questi ultimi tre anni, invece, penso sinceramente che dovremmo andare un po’ più fieri dei risultati raggiunti: attraverso l’intonazione moderatamente espansiva della politica fiscale-con avanzi primari sempre molto più elevati della media, da circa 20 anni; con un costante abbattimento dell’indebitamento strutturale, sia pure più lento di quello previsto dagli accordi europei (giustamente interpretati, anche dagli stessi organismi comunitari, alla luce delle regole sulla flessibilità)-, abbiamo potuto realizzare tutto il consolidamento di finanza pubblica compatibile con il necessario sostegno alla crescita. Obbligati a passare tra Scilla (consolidamento fiscale) e Cariddi (non deprimere la crescita) abbiamo talvolta rischiato di perderci, ma non abbiamo cambiato direzione. I risultati (Rapporto OCSE) sono dalla nostra parte. Ma il difficile deve ancora venire: tra le scelte necessarie per ridurre drasticamente la pressione fiscale sul lavoro e sull’impresa, in modo strutturale, c’è o non c’è – assieme al più efficace contrasto dell’evasione e ai risparmi da Revisione della spesa pubblica realizzata per via amministrativa, non solo per via di innovazione legislativa-, la ricomposizione del prelievo sulle diverse basi imponibili? La mia tesi è che sia letteralmente assurdo conservare – nel medio periodo – il triste primato del prelievo sul lavoro e sull’impresa (siamo tra i primi nell’Unione a 27), assieme a quello, altrettanto triste, relativo al gettito da prelievo sui consumi (ventiduesimi su 27). Il problema – come si è visto – non era la piccola correzione che dovevamo fare nel 2017 e la presenza (o l’assenza), tra le misure che la realizzassero, di infinitesimali aumenti di accise. Il tema su cui vale la pena di discutere, è molto più rilevante: nei prossimi anni, vogliamo realizzare un drastico riequilibrio pro-crescita e pro-labour tra prelievo sul lavoro e impresa (da diminuire, e non di poco) e prelievo sui consumi? La strada da battere per conseguirlo è quella del migliore contrasto all’evasione, attraverso la tendenziale obbligatorietà della fatturazione elettronica, anche per i rapporti tra privati. Senza considerare tabù il tema della ridislocazione dei diversi beni e servizi tra aliquota ordinaria e aliquota agevolata del 10%.

Quanto al salto di qualità sul terreno dell’unità politica dell’Europa, non mi sembra convincente la tesi di chi sostiene che sì-sul piano della difesa comune, o del completamento dell’Unione bancaria-possiamo forse fare qualche passo avanti, paradossalmente grazie alla Brexit o alla minaccia di disimpegno di Trump, ma non sulla effettiva realizzazione di una Unione politica di tipo democratico. Penso infatti che per un verso ci troviamo ad uno di quei tornanti della storia in cui si determina una brusca accelerazione di processi tra loro interdipendenti. Per l’altro, che sia impossibile – dato il livello raggiunto dalla costruzione comunitaria, con mercato e moneta unici; e data la rilevanza immediatamente politica dei nuovi campi di sovranità da coinvolgere nella costruzione stessa (difesa e governo dell’immigrazione) – continuare a tenere distinto il terreno dell’unità politica da quello del progresso nella cooperazione settoriale dei Paesi membri. Del resto, cosa c’è di più “politico” della difesa e del presidio dei confini? Per questo, credo che i riformisti debbano, in Italia e in Europa, costruire una convergenza, in primis tra i tre grandi paesi fondatori, su di un progetto di rilancio dell’Unione, fondato sulla legittimazione diretta del Presidente della Commissione, eletto dai cittadini europei assieme al Parlamento, di fronte al quale è politicamente responsabile.