SECONDO UN APPROCCIO DI LAW & ECONOMICS, ESSI PER UN VERSO OFFRONO UN FONDAMENTO RAZIONALE ALLA LEGISLAZIONE ANTIDISCRIMINATORIA, PER ALTRO VERSO SPIEGANO COME POSSA ACCADERE CHE QUESTA TALVOLTA PRODUCA EFFETTI PARADOSSALMENTE OPPOSTI RISPETTO A QUELLI PERSEGUITI

Estratto da P. Ichino, Il contratto di lavoro, vol. I, cap. 7 (in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, Giuffrè, 2000) – Lo metto on line a seguito di una discussione serale sullo stesso argomento con un gruppo di amici, sollecitando chi intenda intervenire per integrare o aggiornare le informazioni contenute in queste pagine, o discuterne il contenuto, a farlo liberamente.

.

[…]

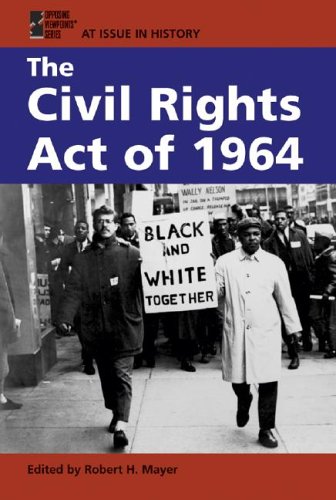

168. I modelli economici che spiegano i comportamenti discriminatori dei datori di lavoro e le indicazioni che possono trarsene circa gli effetti delle norme antidiscriminatorie. — All’incirca dalla metà degli anni ’60, in corrispondenza con l’entrata in vigore negli Stati Uniti d’America di una prima serie di leggi federali contenenti divieti espliciti di discriminazione nei rapporti di lavoro (Equal Pay Act 1963, titolo VII del Civil Rights Act 1964, Age Discrimination in Employment Act 1967), gli economisti statunitensi hanno incominciato a considerare la questione delle pratiche discriminatorie poste in essere dalle imprese e degli effetti delle norme antidiscriminatorie come una delle materie più rilevanti nello studio del funzionamento del mercato del lavoro. Per spiegare il comportamento discriminatorio dei datori di lavoro sono stati elaborati numerosi modelli, da ciascuno dei quali possono trarsi indicazioni teoriche parzialmente differenti circa gli effetti della legislazione vigente e circa le tecniche legislative più efficaci per contrastare il fenomeno (103) (non sono peraltro mancate le teorizzazioni dell’inopportunità di qualsiasi intervento legislativo in materia) (104).

168. I modelli economici che spiegano i comportamenti discriminatori dei datori di lavoro e le indicazioni che possono trarsene circa gli effetti delle norme antidiscriminatorie. — All’incirca dalla metà degli anni ’60, in corrispondenza con l’entrata in vigore negli Stati Uniti d’America di una prima serie di leggi federali contenenti divieti espliciti di discriminazione nei rapporti di lavoro (Equal Pay Act 1963, titolo VII del Civil Rights Act 1964, Age Discrimination in Employment Act 1967), gli economisti statunitensi hanno incominciato a considerare la questione delle pratiche discriminatorie poste in essere dalle imprese e degli effetti delle norme antidiscriminatorie come una delle materie più rilevanti nello studio del funzionamento del mercato del lavoro. Per spiegare il comportamento discriminatorio dei datori di lavoro sono stati elaborati numerosi modelli, da ciascuno dei quali possono trarsi indicazioni teoriche parzialmente differenti circa gli effetti della legislazione vigente e circa le tecniche legislative più efficaci per contrastare il fenomeno (103) (non sono peraltro mancate le teorizzazioni dell’inopportunità di qualsiasi intervento legislativo in materia) (104).

Tra i modelli più noti, merita di essere qui menzionato il primo in ordine di tempo (105), tendente a dimostrare che gli imprenditori caratterizzati da un particolare « gusto per la discriminazione » (taste for discrimination), con conseguente offerta da parte loro di retribuzioni inferiori ai lavoratori appartenenti al gruppo discriminato, sono destinati a conseguire, in condizioni di equilibrio di mercato, profitti inferiori rispetto a quelli conseguiti, a parità di ogni altra condizione, dagli altri imprenditori: donde — in questo ordine di idee — la prevedibile tendenziale scomparsa dei comportamenti discriminatori anche senza interventi correttivi dell’ordinamento. In studi successivi è stato peraltro mostrato come, anche nell’ordine di idee fondato su questo modello, non possa giungersi alla conclusione secondo cui in un mercato perfettamente concorrenziale i comportamenti discriminatori delle imprese tenderebbero automaticamente a sparire.

Tra i modelli più noti, merita di essere qui menzionato il primo in ordine di tempo (105), tendente a dimostrare che gli imprenditori caratterizzati da un particolare « gusto per la discriminazione » (taste for discrimination), con conseguente offerta da parte loro di retribuzioni inferiori ai lavoratori appartenenti al gruppo discriminato, sono destinati a conseguire, in condizioni di equilibrio di mercato, profitti inferiori rispetto a quelli conseguiti, a parità di ogni altra condizione, dagli altri imprenditori: donde — in questo ordine di idee — la prevedibile tendenziale scomparsa dei comportamenti discriminatori anche senza interventi correttivi dell’ordinamento. In studi successivi è stato peraltro mostrato come, anche nell’ordine di idee fondato su questo modello, non possa giungersi alla conclusione secondo cui in un mercato perfettamente concorrenziale i comportamenti discriminatori delle imprese tenderebbero automaticamente a sparire.

Mentre nel modello testé menzionato l’imprenditore che discrimina in base alla razza o al sesso del lavoratore «si paga un lusso», accettando una riduzione dei profitti per soddisfare le proprie preferenze razziali o di genere, nel c.d. modello della «discriminazione statistica» (106), invece, tale comportamento è funzionale a una massimizzazione dei profitti: l’imprenditore utilizza l’appartenenza del lavoratore a un determinato gruppo come indice di una caratteristica probabile del lavoratore stesso, rilevante ai fini della previsione della sua produttività futura o del suo costo futuro per l’azienda. Così, per esempio, negli Stati Uniti è statisticamente vero che i bianchi frequentano mediamente scuole di qualità migliore rispetto ai neri, onde, a parità di titolo di studio e di altre condizioni, il fatto che il lavoratore sia bianco significa una sua probabile maggiore produttività futura; allo stesso modo, è statisticamente vero — e non soltanto negli Stati Uniti — che le donne hanno mediamente tassi di assenza dal lavoro più elevati degli uomini, con corrispondente riduzione della loro produttività media; oppure ancora: le donne hanno mediamente una aspettativa di vita maggiore degli uomini, con conseguente loro maggior costo prevedibile per l’azienda che eroghi agli ex-dipendenti un trattamento pensionistico integrativo.

Mentre nel modello testé menzionato l’imprenditore che discrimina in base alla razza o al sesso del lavoratore «si paga un lusso», accettando una riduzione dei profitti per soddisfare le proprie preferenze razziali o di genere, nel c.d. modello della «discriminazione statistica» (106), invece, tale comportamento è funzionale a una massimizzazione dei profitti: l’imprenditore utilizza l’appartenenza del lavoratore a un determinato gruppo come indice di una caratteristica probabile del lavoratore stesso, rilevante ai fini della previsione della sua produttività futura o del suo costo futuro per l’azienda. Così, per esempio, negli Stati Uniti è statisticamente vero che i bianchi frequentano mediamente scuole di qualità migliore rispetto ai neri, onde, a parità di titolo di studio e di altre condizioni, il fatto che il lavoratore sia bianco significa una sua probabile maggiore produttività futura; allo stesso modo, è statisticamente vero — e non soltanto negli Stati Uniti — che le donne hanno mediamente tassi di assenza dal lavoro più elevati degli uomini, con corrispondente riduzione della loro produttività media; oppure ancora: le donne hanno mediamente una aspettativa di vita maggiore degli uomini, con conseguente loro maggior costo prevedibile per l’azienda che eroghi agli ex-dipendenti un trattamento pensionistico integrativo.

Whites only entrance to the subway at Ellis Park Station

Un interessante sviluppo del modello della «discriminazione statistica» è quello (107) che mostra come questa possa accentuare le distorsioni nel funzionamento del mercato del lavoro: i lavoratori appartenenti al gruppo svantaggiato (ad esempio: donne, neri, minoranze etniche) possono infatti essere spinti dalla percezione del disfavore con cui sono accolti dagli imprenditori a ridurre l’investimento sul proprio capitale umano (ad esempio: è inutile investire in istruzione superiore, se le mie probabilità di far carriera in azienda sono molto ridotte), col risultato di un aggravamento o consolidamento del deficit di formazione caratteristico del gruppo. Donde un buon motivo a sostegno di un intervento legislativo o amministrativo tendente a rompere il circolo vizioso.

Tra i modelli proposti in epoca più recente si segnala infine quello (108) che spiega i comportamenti discriminatori non soltanto dei datori di lavoro, ma anche dei dirigenti e quadri intermedi, con una sorta di accordo tacito fra gli appartenenti al gruppo dominante (ad esempio: bianchi, uomini) volto ad assecondare la propria autostima e incrementare il proprio potere e/o il proprio reddito col riservare a sé i posti di lavoro professionalmente e gerarchicamente più elevati, collocando gli appartenenti al gruppo debole (neri, donne) nelle posizioni inferiori: chi viola la solidarietà fra appartenenti al gruppo dominante, consentendo che un appartenente al gruppo debole occupi un posto di lavoro elevato, viene punito dagli altri con l’isolamento, la disapprovazione o altre sanzioni (109).

Tra i modelli proposti in epoca più recente si segnala infine quello (108) che spiega i comportamenti discriminatori non soltanto dei datori di lavoro, ma anche dei dirigenti e quadri intermedi, con una sorta di accordo tacito fra gli appartenenti al gruppo dominante (ad esempio: bianchi, uomini) volto ad assecondare la propria autostima e incrementare il proprio potere e/o il proprio reddito col riservare a sé i posti di lavoro professionalmente e gerarchicamente più elevati, collocando gli appartenenti al gruppo debole (neri, donne) nelle posizioni inferiori: chi viola la solidarietà fra appartenenti al gruppo dominante, consentendo che un appartenente al gruppo debole occupi un posto di lavoro elevato, viene punito dagli altri con l’isolamento, la disapprovazione o altre sanzioni (109).

Questi e altri modelli — che consentono di spiegare il persistere dei comportamenti discriminatori, pur in un mercato perfettamente concorrenziale, e sottolineano la necessità di un intervento dello Stato volto a correggere il fenomeno — forniscono anche il quadro concettuale per una valutazione critica degli effetti delle normative antidiscriminatorie. In particolare, alcuni effetti controproducenti di norme che vietano la differenziazione di trattamento, osservati in sede di ricerca empirica (110), sono stati spiegati sul piano teorico col fatto che le norme stesse intervengono imponendo parità retributiva in situazioni nelle quali è ancora in atto il circolo vizioso fra discriminazione e minore investimento dei discriminati sul proprio capitale umano, ritorcendosi così il divieto di differenziazione contro coloro che dovrebbero esserne protetti, dei quali viene ridotta la capacità effettiva di competere nel mercato (111). Si è anche sostenuto che finché il pregiudizio negativo è di fatto operante, negare a chi ne è vittima la possibilità di neutralizzarne gli effetti accettando trattamenti inferiori finisce coll’aggravare il danno (112). Si è inoltre osservato che le norme antidiscriminatorie hanno sempre dimostrato di poter incidere sul comportamento degli imprenditori assai più in fase di svolgimento o risoluzione del contratto di lavoro, che in fase di costituzione del rapporto: col risultato che al momento della scelta del lavoratore da assumere il maggior rischio di una futura controversia finisce col costituire un disincentivo all’assunzione del lavoratore appartenente al gruppo svantaggiato (113).

Questi e altri modelli — che consentono di spiegare il persistere dei comportamenti discriminatori, pur in un mercato perfettamente concorrenziale, e sottolineano la necessità di un intervento dello Stato volto a correggere il fenomeno — forniscono anche il quadro concettuale per una valutazione critica degli effetti delle normative antidiscriminatorie. In particolare, alcuni effetti controproducenti di norme che vietano la differenziazione di trattamento, osservati in sede di ricerca empirica (110), sono stati spiegati sul piano teorico col fatto che le norme stesse intervengono imponendo parità retributiva in situazioni nelle quali è ancora in atto il circolo vizioso fra discriminazione e minore investimento dei discriminati sul proprio capitale umano, ritorcendosi così il divieto di differenziazione contro coloro che dovrebbero esserne protetti, dei quali viene ridotta la capacità effettiva di competere nel mercato (111). Si è anche sostenuto che finché il pregiudizio negativo è di fatto operante, negare a chi ne è vittima la possibilità di neutralizzarne gli effetti accettando trattamenti inferiori finisce coll’aggravare il danno (112). Si è inoltre osservato che le norme antidiscriminatorie hanno sempre dimostrato di poter incidere sul comportamento degli imprenditori assai più in fase di svolgimento o risoluzione del contratto di lavoro, che in fase di costituzione del rapporto: col risultato che al momento della scelta del lavoratore da assumere il maggior rischio di una futura controversia finisce col costituire un disincentivo all’assunzione del lavoratore appartenente al gruppo svantaggiato (113).

È stata peraltro sottolineata da alcuni la funzione pedagogica che una legge antidiscriminatoria può svolgere nei confronti di tutti i protagonisti del mercato del lavoro, con l’effetto di accelerare l’uscita del sistema dal circolo vizioso innescato dai pregiudizi, razziali o di altro genere (114). E si è pure osservato che nei modelli economici tendenti a soppesare costi e benefici dell’intervento statale contro le discriminazioni non può non tenersi conto del disvalore gravissimo insito nelle pratiche discriminatorie anche per soggetti terzi, estranei ai rapporti di lavoro interessati dalle pratiche stesse (115). Argomento, quest’ultimo fondato sul disvalore morale, evidentemente suscettibile di assumere valore decisivo e assorbente rispetto a tutti gli altri menzionati sopra; a patto, però, che non si commetta l’errore di confondere l’etica con la legge, il ripudio morale con il divieto giuridico: quest’ultimo è soltanto uno strumento di organizzazione della società, i cui effetti possono essere coerenti con il ripudio morale che ne costituisce il motivo, ma possono anche essere incoerenti o addirittura contrari, in conseguenza di circostanze e giochi sistemici che è compito dell’analisi economica o sociologica mettere in luce.

È stata peraltro sottolineata da alcuni la funzione pedagogica che una legge antidiscriminatoria può svolgere nei confronti di tutti i protagonisti del mercato del lavoro, con l’effetto di accelerare l’uscita del sistema dal circolo vizioso innescato dai pregiudizi, razziali o di altro genere (114). E si è pure osservato che nei modelli economici tendenti a soppesare costi e benefici dell’intervento statale contro le discriminazioni non può non tenersi conto del disvalore gravissimo insito nelle pratiche discriminatorie anche per soggetti terzi, estranei ai rapporti di lavoro interessati dalle pratiche stesse (115). Argomento, quest’ultimo fondato sul disvalore morale, evidentemente suscettibile di assumere valore decisivo e assorbente rispetto a tutti gli altri menzionati sopra; a patto, però, che non si commetta l’errore di confondere l’etica con la legge, il ripudio morale con il divieto giuridico: quest’ultimo è soltanto uno strumento di organizzazione della società, i cui effetti possono essere coerenti con il ripudio morale che ne costituisce il motivo, ma possono anche essere incoerenti o addirittura contrari, in conseguenza di circostanze e giochi sistemici che è compito dell’analisi economica o sociologica mettere in luce.

Quanto agli studi empirici, essi hanno mostrato come la normativa antidiscriminatoria contenuta nel titolo VII del Civil Rights Act abbia probabilmente prodotto un effetto positivo sul tasso di occupazione dei neri e sulla riduzione delle differenze retributive rispetto ai bianchi (116); come invece le norme volte a garantire pari opportunità di lavoro ai portatori di handicap abbiano probabilmente prodotto risultati opposti rispetto a quelli perseguiti, almeno sul piano degli accessi al lavoro (117); come negli anni ’80, negli Stati Uniti, le controversie giudiziali in materia di licenziamento discriminatorio siano state sei volte più numerose rispetto a quelle in materia di discriminazione nell’assunzione (118) (pur in assenza di analoghe ricerche riferite al nostro Paese, tutto induce a ritenere che da noi le cose non vadano diversamente); come l’andamento quantitativo complessivo delle controversie giudiziali in materia di discriminazione sia inversamente correlato all’andamento congiunturale dell’economia (119).

Quanto agli studi empirici, essi hanno mostrato come la normativa antidiscriminatoria contenuta nel titolo VII del Civil Rights Act abbia probabilmente prodotto un effetto positivo sul tasso di occupazione dei neri e sulla riduzione delle differenze retributive rispetto ai bianchi (116); come invece le norme volte a garantire pari opportunità di lavoro ai portatori di handicap abbiano probabilmente prodotto risultati opposti rispetto a quelli perseguiti, almeno sul piano degli accessi al lavoro (117); come negli anni ’80, negli Stati Uniti, le controversie giudiziali in materia di licenziamento discriminatorio siano state sei volte più numerose rispetto a quelle in materia di discriminazione nell’assunzione (118) (pur in assenza di analoghe ricerche riferite al nostro Paese, tutto induce a ritenere che da noi le cose non vadano diversamente); come l’andamento quantitativo complessivo delle controversie giudiziali in materia di discriminazione sia inversamente correlato all’andamento congiunturale dell’economia (119).

[…]

__________________

Note

(103) Per una rassegna aggiornata in proposito v. ora S.J. Schwab, Employment Discrimination, in corso di pubblicazione in Encyclopedia of Law and Economics, Northampton, 1999, e pubblicato in traduzione italiana in RIDL, 2000, I, pp. 3-40; ivi, in appendice, numerosi riferimenti bibliografici. Per ulteriori riferimenti alla copiosissima letteratura in materia di Discrimination Economics, v. B. Bouckaert, G. De Geest (cur.), Bibliography of Law and Economics, London-Boston, 1992, pp. 116-117 e 329-331.

(104) Il portabandiera di questa corrente di pensiero è R.A. Epstein, del quale v. soprattutto Forbidden Grounds: The Case Against Employment Discrimination Laws, Cambridge, 1992 (recensito in RIDL, 1994, III, p. 405).

(105) Esposto compiutamente nel 1968 da G.S. Becker, successivamente insignito del premio Nobel. Per i riferimenti bibliografici relativi a questo modello e a quelli cui si riferiscono le note successive di questo paragrafo, dei quali vengono indicati qui soltanto gli autori, v. la scheda in appendice a S.J. Schwab, Employment Discrimination, cit. nella nota 103.

(106) Proposto nel 1972 da E. Phelps, poi via via perfezionato da K. Arrow (1973), e da D.J. Aigner e G.G. Cain (1977).

(107) Proposto nel 1983 da S. Lundberg e R. Startz, sviluppato nel 1989 da J.J. Donohue in riferimento specifico alle discriminazioni di genere, e recentemente ripreso in Italia da L. Rosti (Femina oeconomica, Roma, 1996, recensito in RIDL, 1996, III, pp. 254-255; in appendice al libro, otto pagine di riferimenti alla bibliografia — non soltanto statunitense — in argomento).

(108) Proposto da G. Akerlof nel 1985, sviluppato da R.H. McAdams nel 1995.

(109) È questo il modello che meglio corrisponde agli aspetti più virulenti del razzismo che per secoli ha caratterizzato il mercato del lavoro negli Stati americani della sun belt e che tuttora non può dirsi del tutto debellato: S.J. Schwab (op. cit., § 3.4, citando R. Higgs) sottolinea come la visione del fenomeno discriminatorio che si esprime in questo modello sia assai più brutale di quella che si esprime nel modello di Becker del «taste for discrimination», «il quale sembra applicarsi meglio a una discriminazione da invito al thè che al ferro e fuoco dello scenario razzista del sud».

(110) V. oltre, in questo paragrafo e particolarmente nota 117.

(111) È questo uno degli argomenti principali a favore della coniugazione del divieto di discriminazione con le c.d. « azioni positive »: v. in proposito § 175.

(112) R.A. Posner, 1987.

(113) S. Issacharoff, 1992; I. Ayres, P. Siegelman, 1996. In proposito v. anche nota 118.

(114) J.J. Donohue, 1986.

(115) J.J. Donohue, 1992.

(116) J.J. Heckman, S.B. Payner, 1989; J.J. Donohue, J.J. Heckman, 1991; Y.C. Chay, 1998; ma erano pervenuti a conclusioni parzialmente contrarie J.P. Smith, R.F. Welch, 1989.

(117) D. Acemoglu, J. Angrist, Consequences of Employment Protection? The Case of the Americans with Disabilities Act, Cambridge Mass., Nber, w.p. n. 6670, 1998.

(118) J.J. Donohue, P. Siegelman, 1991.

(119) J.J. Donohue, P. Siegelman, 1993.

WASHINGTON, : US President Lyndon Johnson (l) shakes hands with the US clergyman and civil rights leader Martin Luther KIng (c) 03 July 1964 in Washington DC, after handing him a pen during the ceremonies for the signing of the civil rights bill at the White House. Martin Luther King was assassinated on 04 April 1968 in Memphis, Tennessee. James Earl Ray confessed to shooting King and was sentenced to 99 years in prison. King’s killing sent shock waves through American society at the time, and is still regarded as a landmark event in recent US history. (Photo credit should read AFP/AFP/Getty Images)